Cittadinanza e sostenibilità come “sfondo integratore”

Il 22/02/2018, a più di cinque anni dalla emanazione delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (D.M. n. 254 del 13/11/2012), è stato presentato il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale (CSN), istituito con DM 254/12 per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il “miglioramento continuo dell’insegnamento”.

Il 22/02/2018, a più di cinque anni dalla emanazione delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (D.M. n. 254 del 13/11/2012), è stato presentato il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale (CSN), istituito con DM 254/12 per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il “miglioramento continuo dell’insegnamento”.

La Nota del MIUR n.3645/18 attribuisce al documento lo scopo di “rilanciare” le Indicazioni nazionali, ponendo il tema della cittadinanza e quello, ad esso connesso, della sostenibilità come “sfondo integratore” e “punto di riferimento di tutto il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Azioni di accompagnamento del rilancio

La Nota mette avanti una serie di azioni, che sono state Illustrate il 23 febbraio 2018 nell’incontro di presentazione del documento (https://www.youtube.com/watch?v=1WAPje0Ut6k)

La Nota mette avanti una serie di azioni, che sono state Illustrate il 23 febbraio 2018 nell’incontro di presentazione del documento (https://www.youtube.com/watch?v=1WAPje0Ut6k)

con la partecipazione del Ministro Fedeli.

Si tratta di momenti di confronto con le comunità scientifiche e con le associazioni dei docenti, attività degli staff per le Indicazioni nazionali, tre scuole polo di riferimento (per il Nord, il Centro e il Sud), creazione di tutor, facilitatori, formatori, seminari nazionali e interregionali, e altro.

Lascia piuttosto perplessi, a conclusione della Nota – anche considerando i dati OCSE-PISA sui quindicenni italiani – l’affermazione che “la scuola di base italiana rappresenta un elemento qualificante del sistema scolastico nazionale”. Bisognerebbe ammettere, invece, che almeno la scuola secondaria di primo grado (ultimo tratto della scuola di base), costituisce, oggi come in passato, uno snodo estremamente problematico.

La “didattica trasmissiva”: problema lasciato irrisolto

Il documento del CSN si apre con un problema, richiamato più volte nelle Indicazioni stesse: la resistenza ad abbandonare un approccio didattico “trasmissivo”, proprio di “modelli didattici tradizionali”.

Il documento del CSN si apre con un problema, richiamato più volte nelle Indicazioni stesse: la resistenza ad abbandonare un approccio didattico “trasmissivo”, proprio di “modelli didattici tradizionali”.

Va osservato, per la verità, che abbandonare la spontanea (si potrebbe dire etologica) preferenza per una modalità frontale e trasmissiva in favore di uno stile incentrato sulla costruzione di situazioni che valorizzino l’ “autonomia e la responsabilità degli allievi”, non solo è più difficile e più faticoso, ma richiede almeno due condizioni:

- una visione del bambino e del ragazzo e una conoscenza di come avviene veramente l’apprendimento, che non è per nulla congeniale (culturalmente e psicologicamente) a molti docenti, i quali avrebbero perciò bisogno di essere formati in modo specifico a compiere una tale inversione: esperienze e modelli pedagogico-didattici non mancano;

- una diversa organizzazione della scuola e dell’attività professionale del docente.

Il fatto che le prime teorizzazioni e pratiche di un tale rovesciamento di prospettiva risalgono a prima del Novecento (!) significa che non è sufficiente raccomandarlo o predicarlo, ma è necessario un progetto specifico qualificato e di largo respiro che parta dalla puntuale (scientifica) individuazione dei fattori culturali e organizzativi frenanti.

L’accenno ai tratti problematici del nuovo scenario

Quanto al nuovo scenario, il documento si limita a tre tratti problematici:

- “il rapido sviluppo tecnologico”, che, insieme alla facilità di accesso a “una gran mole di informazioni e conoscenze” genera però “nuove marginalità”;

- il fatto che con la crisi economica si è prodotta “una rinuncia da parte di molti “a servizi e beni primari, tra i quali le cure e l’istruzione per bambini e giovani”;

- l’aumento delle spinte mig ratorie, che impongono – alla scuola pi ù che mai – “i temi della convivenza civile e democratica, del confronto interculturale e delle politiche di inclusione”.

Valorizzazione di “Cultura, scuola, persona”, ma permane ambiguità

La Nota cita ampiamente il documento “Cultura, scuola, persona”, posto in apertura delle Indicazioni 2012, un documento, per la verità, che non si è mai integrato con le Indicazioni, dal momento che queste, al loro interno, non lo richiamano mai. “Cultura, scuola, persona” è certamente un testo suggestivo e di qualità nell’interpretazione dei nuovi e futuri scenari del mondo (vi si sente, con quello di Mauro Ceruti, il pensiero di Edgar Morin), ma rimane tuttora un documento di natura imprecisata: l’ambiguità, già presente nella prima pubblicazione, permane. L’ampia citazione di quel testo risponde perciò a quella logica aggiuntiva o “ipercomprensiva”, che costituisce spesso un tratto patologico di questi documenti. I suggerimenti riportati sono comunque importanti: portare gli studenti a “dare senso alla varietà delle loro esperienze”, “ridurre la frammentazione”; curare, oltre all’apprendimento, “il saper stare al mondo”; “l’esercizio di una piena cittadinanza”; “curare le competenze e i saperi di base”, guidando intanto ai nuovi media – saper “selezionare le informazioni” e acquisire “l’autonomia di pensiero” – ; l’attenzione “alle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio” per il “successo scolastico di tutti”.

La Nota cita ampiamente il documento “Cultura, scuola, persona”, posto in apertura delle Indicazioni 2012, un documento, per la verità, che non si è mai integrato con le Indicazioni, dal momento che queste, al loro interno, non lo richiamano mai. “Cultura, scuola, persona” è certamente un testo suggestivo e di qualità nell’interpretazione dei nuovi e futuri scenari del mondo (vi si sente, con quello di Mauro Ceruti, il pensiero di Edgar Morin), ma rimane tuttora un documento di natura imprecisata: l’ambiguità, già presente nella prima pubblicazione, permane. L’ampia citazione di quel testo risponde perciò a quella logica aggiuntiva o “ipercomprensiva”, che costituisce spesso un tratto patologico di questi documenti. I suggerimenti riportati sono comunque importanti: portare gli studenti a “dare senso alla varietà delle loro esperienze”, “ridurre la frammentazione”; curare, oltre all’apprendimento, “il saper stare al mondo”; “l’esercizio di una piena cittadinanza”; “curare le competenze e i saperi di base”, guidando intanto ai nuovi media – saper “selezionare le informazioni” e acquisire “l’autonomia di pensiero” – ; l’attenzione “alle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio” per il “successo scolastico di tutti”.

LA “CITTADINANZA” NEI DOCUMENTI ONU, UE E ITALIANI

Il documento ricorda come l’ONU, la UE, il Consiglio d’Europa abbiano con diversi documenti richiamato gli Stati all’impegno per la sostenibilità, la cittadinanza europea e globale, la coesione sociale.

Vengono citati:

- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio della UE del 2006, con le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente”;

- il documento del Consiglio d’Europa Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse democratic societies” del 2016;

- la Raccomandazione relativa al Quadro Europeo delle Qualifiche, del 2008;

- l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile;

- per l’Italia viene citato l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”,introdotto nel 2008.

Tuttavia, per rappresentare in modo adeguato l’intero insieme dei riferimenti proposti a chi opera nella nostra scuola, sarebbe bene ricordare un altro quadro di competenze, che il documento del CSN non nomina:

- il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo, che nelle Indicazioni nazionali si trova subito dopo le otto competenze chiave europee, al quale si deve guardare nel considerare i traguardi di competenza. Una scelta dovuta forse alla necessità di evitare eccessive complicazioni, ma il cui messaggio, certo non voluto, è che la presenza o assenza di quel Profilo nelle Indicazioni risulta indifferente.

Le 8 competenze chiave europee

Tra tutti questi riferimenti un rilievo speciale va attribuito alle otto competenze chiave europee, inserite nelle Indicazioni nazionali del 2012, in modo frettoloso ed incompleto, come “orizzonte di riferimento” dell’intero sistema scolastico italiano.

Tra tutti questi riferimenti un rilievo speciale va attribuito alle otto competenze chiave europee, inserite nelle Indicazioni nazionali del 2012, in modo frettoloso ed incompleto, come “orizzonte di riferimento” dell’intero sistema scolastico italiano.

Si tenga conto comunque, ma di questo non vi è cenno nel documento, che la Raccomandazione sulle competenze chiave del 2006 è sottoposta a revisione attraverso un processo iniziato nel 2016. La consultazione si è conclusa il 14 giugno 2017 e il 17 gennaio 2018 la Commissione europea ha assunto una proposta in cui sono state definite le linee per la revisione delle 8 competenze chiave, Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf.

Nuove elaborazioni erano già state compiute in relazione alle competenze digitali e a quelle sull’imprenditività, ora si pone un rinnovato accento sulle competenze civiche, con la condivisione dei valori dei diritti umani, sulle competenze linguistiche fondamentali in società sempre più multiculturali, sulle competenze scientifiche, matematiche e tecnologiche.

L’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile

Un altro documento richiamato con particolare rilievo in Indicazioni nazionali e nuovi scenari è l’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Si tratta di “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU” che definisce 17 grandi obiettivi, tra cui la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico. Gli obiettivi “riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno (…) deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità”. La scuola è interpellata dall’obiettivo n. 4: “fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”.

Un altro documento richiamato con particolare rilievo in Indicazioni nazionali e nuovi scenari è l’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Si tratta di “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU” che definisce 17 grandi obiettivi, tra cui la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico. Gli obiettivi “riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno (…) deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità”. La scuola è interpellata dall’obiettivo n. 4: “fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”.

Molto si deve ancora fare nelle scuole perché l’Agenda 2030 sia assunta come importante punto di riferimento; il MIUR ha lanciato alcune specifiche iniziative al riguardo, non citate nel documento, realizzate in collaborazione con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, http://asvis.it/, fra queste il concorso “ Facciamo 17 goal”.

Cittadinanza e Costituzione

I più alti organismi internazionali invitano dunque le scuole a orientare l’azione didattica alla cittadinanza. Organico a tale visione è un concetto di competenza – oltre che “cognitivo, pratico, metacognitivo” – “anche e soprattutto etico”: competenza è la “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”.

I più alti organismi internazionali invitano dunque le scuole a orientare l’azione didattica alla cittadinanza. Organico a tale visione è un concetto di competenza – oltre che “cognitivo, pratico, metacognitivo” – “anche e soprattutto etico”: competenza è la “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”.

Così la Raccomandazione europea del 2008. Nello stesso anno è introdotto nella nostra scuola l’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, associato all’area storico-geografica, ma irrinunciabilmente trasversale. Si tratta di “porre le basi” – fin dalla scuola dell’infanzia – “per l’esercizio della cittadinanza attiva”, da promuoversi anche con “esperienze significative” (“forme di cooperazione e di solidarietà”, azioni di miglioramento del contesto scolastico, “prime forme di partecipazione alle decisioni comuni”, ecc.). Vanno coltivati il “senso di legalità” e l’“etica della responsabilità”. Un’enfasi particolare è posta sul “diritto alla parola” (art. 21 della Costituzione), che deve essere – “prioritariamente”! – “tutelato ed incoraggiato” in “ogni contesto scolastico e in ciascun alunno”, educando, naturalmente, al “rispetto dell’altro”.

In vista della piena cittadinanza, la scuola deve garantire la “padronanza della lingua italiana” – valorizzando al contempo gli “idiomi nativi” e le lingue comunitarie. Ed è insieme affermata l’importanza della “lingua scritta” (“per l’esplorazione del mondo”, per “l’organizzazione del pensiero” e per riflettere “sull’esperienza e il sapere dell’umanità”).

Una considerazione a margine di questi complessi riferimenti

Non ci si può nascondere che la quantità dei documenti citati costituisce un problema. Né il singolo docente, né i collegi dei docenti possono elaborare curricoli che tengano conto di tutti questi riferimenti, sicché un impegno – dall’alto – non solo di coordinamento, ma di vera essenzializzazione del quadro è ormai una necessità, se ci si vuole sottrarre a un destino di indifferenza, quale sempre nasce dall’eccesso di complessità (l’antidoto all’indifferenza è una faticosa e intelligente riduzione di complessità, operazione che costituisce forse la maggiore missione culturale del nostro tempo, almeno in campo formativo).

Non ci si può nascondere che la quantità dei documenti citati costituisce un problema. Né il singolo docente, né i collegi dei docenti possono elaborare curricoli che tengano conto di tutti questi riferimenti, sicché un impegno – dall’alto – non solo di coordinamento, ma di vera essenzializzazione del quadro è ormai una necessità, se ci si vuole sottrarre a un destino di indifferenza, quale sempre nasce dall’eccesso di complessità (l’antidoto all’indifferenza è una faticosa e intelligente riduzione di complessità, operazione che costituisce forse la maggiore missione culturale del nostro tempo, almeno in campo formativo).

LA “CITTADINANZA” NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NEL PRIMO CICLO.

A questo punto il documento evidenzia il tema dell’educazione alla cittadinanza nelle Indicazioni a partire dalla scuola dell’infanzia e ripercorrendo gli ambiti disciplinari della scuola del primo ciclo, aggiungendo, con valore trasversale, il Pensiero computazionale e le Competenze sociali, digitali, metacognitive e metodologiche.

La scuola dell’infanzia prima “palestra” della cittadinanza

Accanto a “identità”, “autonomia”, “competenze”, nelle Indicazioni viene indicata per la scuola dell’infanzia, quale quarta coordinata, la “cittadinanza”, in particolare entro il campo d’esperienza “il sé e l’altro”. La scuola dell’infanzia ne è “la prima ‘palestra’” (“primo esercizio del dialogo”, “primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti”, “prime regole del vivere sociale”, scoperta “delle diversità culturali, religiose, etniche”). Essa è inoltre “spazio di incontro e di dialogo” (…) tra genitori e insegnanti” per “affrontare insieme questi temi e proporre ai bambini un modello di ascolto e di rispetto” che può “aiutare tutta le scuola di base” (3-14 anni). È ricordata a questo proposito “la prospettiva ‘zero-sei’”, cioè l’instaurazione del sistema integrato di educazione e istruzione posto dal D.Lgs. 65/17.

Accanto a “identità”, “autonomia”, “competenze”, nelle Indicazioni viene indicata per la scuola dell’infanzia, quale quarta coordinata, la “cittadinanza”, in particolare entro il campo d’esperienza “il sé e l’altro”. La scuola dell’infanzia ne è “la prima ‘palestra’” (“primo esercizio del dialogo”, “primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti”, “prime regole del vivere sociale”, scoperta “delle diversità culturali, religiose, etniche”). Essa è inoltre “spazio di incontro e di dialogo” (…) tra genitori e insegnanti” per “affrontare insieme questi temi e proporre ai bambini un modello di ascolto e di rispetto” che può “aiutare tutta le scuola di base” (3-14 anni). È ricordata a questo proposito “la prospettiva ‘zero-sei’”, cioè l’instaurazione del sistema integrato di educazione e istruzione posto dal D.Lgs. 65/17.

Gli strumenti culturali per la cittadinanza nella scuola del primo ciclo

Il documento passa poi a considerare i contributi delle varie discipline allo sviluppo delle competenze chiave”, su cui si fonda la cittadinanza. Non si entra in distinzioni tra scuola primaria e secondaria di primo grado, coerentemente con le Indicazioni stesse, che di ogni disciplina offrono una presentazione unitaria. Viene però articolata utilmente la progressione nei due gradi di scuola. Per questo aspetto le Indicazioni sono un documento profondamente innovativo… molto più della scuola reale, purtroppo.

Il documento passa poi a considerare i contributi delle varie discipline allo sviluppo delle competenze chiave”, su cui si fonda la cittadinanza. Non si entra in distinzioni tra scuola primaria e secondaria di primo grado, coerentemente con le Indicazioni stesse, che di ogni disciplina offrono una presentazione unitaria. Viene però articolata utilmente la progressione nei due gradi di scuola. Per questo aspetto le Indicazioni sono un documento profondamente innovativo… molto più della scuola reale, purtroppo.

1. Le lingue per la comunicazione e per la costruzione delle conoscenze

“All’alfabetizzazione culturale e sociale concorre in via prioritaria l’educazione plurilingue e interculturale.” Su questa solenne affermazione delle Indicazioni ripresa dal documento del CSN è giustificato esprimere forte perplessità: è evidente che la priorità deve essere data invece alla padronanza della lingua italiana, sia pure nel quadro dell’educazione plurilingue, che va considerata irrinunciabile, ma non “prioritaria”. La lingua italiana qui considerata è quella della scolarizzazione; ed è davvero importante cogliere la forte pregnanza della distinzione fondamentale, formulata nelle Indicazioni, per cui accanto e prima della lingua di scolarizzazione – l’italiano normalmente utilizzato a scuola – ognuno è immerso nella lingua materna – italiana o altra (anche per i bambini italiani essa si discosta anche profondamente dalla lingua di scolarizzazione, sicché anch’essi vivono in realtà una condizione plurilingue). Successivamente si aggiungono altre lingue europee, definite lingue dell’educazione (l’inglese in primo luogo, che però, incredibilmente, in questo punto non è citato, cosa che accentua la confusione: l’inglese è fuori dalle priorità, in favore delle lingue europee?).

“All’alfabetizzazione culturale e sociale concorre in via prioritaria l’educazione plurilingue e interculturale.” Su questa solenne affermazione delle Indicazioni ripresa dal documento del CSN è giustificato esprimere forte perplessità: è evidente che la priorità deve essere data invece alla padronanza della lingua italiana, sia pure nel quadro dell’educazione plurilingue, che va considerata irrinunciabile, ma non “prioritaria”. La lingua italiana qui considerata è quella della scolarizzazione; ed è davvero importante cogliere la forte pregnanza della distinzione fondamentale, formulata nelle Indicazioni, per cui accanto e prima della lingua di scolarizzazione – l’italiano normalmente utilizzato a scuola – ognuno è immerso nella lingua materna – italiana o altra (anche per i bambini italiani essa si discosta anche profondamente dalla lingua di scolarizzazione, sicché anch’essi vivono in realtà una condizione plurilingue). Successivamente si aggiungono altre lingue europee, definite lingue dell’educazione (l’inglese in primo luogo, che però, incredibilmente, in questo punto non è citato, cosa che accentua la confusione: l’inglese è fuori dalle priorità, in favore delle lingue europee?).

Certo l’immersione in un contesto plurilingue e interculturale è davvero un fatto, ma, quanto alla questione delle priorità, la giusta chiarezza di visione è espressa nel documento poco oltre, dove si dice che tutti i docenti devono operare per il buon inserimento degli alunni nell’ambiente scolastico “avendo come primo obiettivo il possesso della lingua di scolarizzazione”, cioè dell’italiano (per “prevenire e contrastare” marginalità ed esclusione sociale). A questo proposito viene ricordato il rilievo prioritario che la L.107/15 attribuisce alle competenze linguistiche, con “particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea”.

2. Gli ambiti della storia e della geografia

a) Storia

Posto che l’apprendimento della storia è centrale nell’educazione alla cittadinanza, Indicazioni nazionali e nuovi scenari pone particolare insistenza sugli aspetti di analisi strutturale, limitandosi, quanto a conoscenza degli eventi storici, a esplicitare due punti fondamentali: il Novecento e la storia del Mediterraneo (“una attenzione tutta particolare alle vicende del Novecento – “comprese le pagine più difficili”, dalle “lotte di liberazione” alla Costituzione – e i “legami”, “conflitti”, “scambi” che si sono svolti nel tempo fra le genti del Mediterraneo e le popolazioni di altre regioni del mondo”). In tal modo la considerazione della storia generale risulta francamente debole, quasi che il possesso delle grandi periodizzazioni e delle linee di sviluppo dei grandi nodi ed eventi della storia nazionale, europea e mondiale non siano – e non debbano restare! – assolutamente centrali. La cosa andava chiaramente esplicitata, come è, infatti, nelle Indicazioni, anche perché è in atto proprio in questo ambito un indebolimento culturale generale (che penalizza gravemente proprio la consapevolezza della cittadinanza).

Posto che l’apprendimento della storia è centrale nell’educazione alla cittadinanza, Indicazioni nazionali e nuovi scenari pone particolare insistenza sugli aspetti di analisi strutturale, limitandosi, quanto a conoscenza degli eventi storici, a esplicitare due punti fondamentali: il Novecento e la storia del Mediterraneo (“una attenzione tutta particolare alle vicende del Novecento – “comprese le pagine più difficili”, dalle “lotte di liberazione” alla Costituzione – e i “legami”, “conflitti”, “scambi” che si sono svolti nel tempo fra le genti del Mediterraneo e le popolazioni di altre regioni del mondo”). In tal modo la considerazione della storia generale risulta francamente debole, quasi che il possesso delle grandi periodizzazioni e delle linee di sviluppo dei grandi nodi ed eventi della storia nazionale, europea e mondiale non siano – e non debbano restare! – assolutamente centrali. La cosa andava chiaramente esplicitata, come è, infatti, nelle Indicazioni, anche perché è in atto proprio in questo ambito un indebolimento culturale generale (che penalizza gravemente proprio la consapevolezza della cittadinanza).

Ampio e ambizioso, invece, il quadro relativo a quelli che potremmo definire aspetti strutturali (non ci si può nascondere quanto sia arduo rappresentarsi il tipo di alunno straordinariamente colto che ne emergerebbe).

Si tratta di curare “l’educazione al patrimonio culturale” – i “rapporti tra istituzioni e società, le differenze di genere e di generazioni, le forme statuali, le istituzioni democratiche”, di indagare “come l’umanità ha affrontato e risolto i problemi di convivenza, di organizzazione sociale, di approvvigionamento delle risorse, di difesa” sviluppando “la cultura, l’economia, la tecnologia, le arti e la letteratura”; l’“analisi delle ‘strutture’ politiche, economiche, sociali, culturali, tecnologiche” per “rilevarne le costanti e le differenze nel tempo e nello spazio” per comprendere meglio il presente e “pianificare le scelte future alla luce degli avvenimenti del passato”. (Senza abbassare la guardia sugli obiettivi formativi della scuola, ci si può chiedere se non sarebbe più vantaggioso in documenti di questo tipo uno stile che proponga una visione più sobria e meglio commisurata al bambino e ragazzo reali e alle condizioni di tempo e organizzative dei vari insegnamenti nella scuola. Il quadro sopra esposto sembra piuttosto perfettamente appropriato per ravvivare la formazione in servizio dei docenti.)

A proposito della globalizzazione, tema centrale del presente mondiale, il CSN ricorda in questo contesto due documenti: le Linee Guida per l’Educazione globale, del Consiglio d’Europa (2008), e il documento Educazione alla cittadinanza globale. Temi e obiettivi di apprendimento, dell’UNESCO (2012), prodotto dal GEFI (Global Education First Initiative): http://www.unesco.org/new/en/gefi/home; si rinvia anche al documento dell’UNESCO: Educazione alla cittadinanza mondiale temi e obiettivi di apprendimento (2015).

b) Geografia.

In coerenza con le Indicazioni, la geografia è presentata secondo tre valenze:

In coerenza con le Indicazioni, la geografia è presentata secondo tre valenze:

- come “disciplina ‘di cerniera’ per eccellenza tra le discipline umanistiche e quelle scientifiche” (“temi economici, giuridici, antropologici, scientifici e ambientali”);

- come disciplina incentrata sul presente che studia “l’interazione tra l’uomo e il proprio ambiente di vita” (dunque “le migrazioni, i flussi di materie prime”, ecc.) e che implica il “confronto sulle grandi questioni comuni”, rilevanti anche per la presenza a scuola di “alunni di ogni parte del mondo” (dei quali si invita a proporre la conoscenza dei differenti luoghi di origine famigliare). –

- come disciplina riferita alla “conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale (…); allo studio del paesaggio come “contenitore di tutte le memorie materiali e immateriali”, fino alla considerazione della loro “proiezione futura”, e alla “progettazione di azioni di salvaguardia e di recupero del patrimonio naturale” (“lotta all’inquinamento, sviluppo delle “energie rinnovabili, tutela della biodiversità, adattamento al cambiamento climatico”). In tal modo la geografia contribuisce alla formazione alla cittadinanza, fornendo “gli strumenti per formare persone autonome e critiche”.

3. Il pensiero matematico

“Un approccio razionale ai problemi”, un’ “educazione all’argomentazione“ e a “comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri”: la matematica delle Indicazioni ha un taglio profondamente formativo (che si potrebbe definire umanistico); e il documento del CSN sottolinea come “le competenze su cui insistono le Indicazioni” siano perciò “rilevanti per la formazione di una cittadinanza attiva e consapevole”, come “antidoto contro il proliferare d’informazioni false o incontrollate”. Indicazioni e nuovi scenari precisa come, oltre ai Traguardi riferiti a Numeri, Spazio e Figure, è soprattutto in Funzioni e relazioni e Dati e previsioni che possono essere create attività riferite “alla scienza, alla tecnologia, alla società”.

“Un approccio razionale ai problemi”, un’ “educazione all’argomentazione“ e a “comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri”: la matematica delle Indicazioni ha un taglio profondamente formativo (che si potrebbe definire umanistico); e il documento del CSN sottolinea come “le competenze su cui insistono le Indicazioni” siano perciò “rilevanti per la formazione di una cittadinanza attiva e consapevole”, come “antidoto contro il proliferare d’informazioni false o incontrollate”. Indicazioni e nuovi scenari precisa come, oltre ai Traguardi riferiti a Numeri, Spazio e Figure, è soprattutto in Funzioni e relazioni e Dati e previsioni che possono essere create attività riferite “alla scienza, alla tecnologia, alla società”.

In modo particolare, la Statistica, applicandosi a “fenomeni e tendenze della natura, del mondo e della società”, è vista come “cavallo di Troia” per avvicinare alla matematica “e alla sua potente capacità di spiegare e interpretare il mondo, con spirito critico e con il supporto di dati alle opinioni”. Si richiama, per tutto questo, l’importanza che le Indicazioni annettono “in matematica, come nelle altre discipline scientifiche” alla forma laboratoriale, come “momento in cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipotesi”, “controlla le conseguenze”, “discute e argomenta le proprie scelte”, costruisce “conoscenze personali e collettive.” Il rapporto tra pensiero matematico e uso della parola argomentante (anche dialogicamente) è tema di grande portata, spesso poco considerato dai docenti della disciplina.

4. Il pensiero computazionale

Con spirito di puntuale attenzione alla rapidità e profondità dei processi di cambiamento in atto (e rispondendo ad una esigenza posta dalla L.107/15, art. 1, comma 7) il documento del CSN dedica un paragrafo al pensiero computazionale, che ancora non figurava nelle Indicazioni Nazionali, benché si riferisca ad attività “previste nei Traguardi delle Indicazioni” (soprattutto in Tecnologia).

Con spirito di puntuale attenzione alla rapidità e profondità dei processi di cambiamento in atto (e rispondendo ad una esigenza posta dalla L.107/15, art. 1, comma 7) il documento del CSN dedica un paragrafo al pensiero computazionale, che ancora non figurava nelle Indicazioni Nazionali, benché si riferisca ad attività “previste nei Traguardi delle Indicazioni” (soprattutto in Tecnologia).

“Per pensiero computazionale si intende un processo mentale che consente di risolvere problemi (…) pianificando una strategia”. Si tratta di apprendere ad “affrontare le situazioni in modo analitico, scomponendole nei vari aspetti (…) e pianificando per ognuno le soluzioni più idonee” puché il procedimento sia accompagnato “da riflessione, ricostruzione metacognitiva, esplicitazione e giustificazione delle scelte operate”.

Una pratica che “contribuisce alla costruzione delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche, ma anche allo spirito di iniziativa, nonché all’affinamento delle competenze linguistiche”. In particolare alla base del pensiero computazionale stanno, “apparentate”, lingua e matematica (secondo il taglio argomentativo e laboratoriale proposta con forza dalle Indicazioni e dal documento del SCN).

5. Le arti per la cittadinanza

Alla musica e all’immagine di qualità e artistica viene attribuito grande valore formativo per la persona e per il cittadino.

Alla musica e all’immagine di qualità e artistica viene attribuito grande valore formativo per la persona e per il cittadino.

La musica attiva “processi di cooperazione e socializzazione” e “senso di appartenenza” e favorisce ”l’interazione fra culture diverse”.

L’educazione all’immagine artistica, oltre a potenziare le capacità creative, estetiche ed espressive, educa alla “salvaguardia e alla conservazione del patrimonio artistico e ambientale” e dunque a “una cittadinanza attiva e responsabile”.

“Tutte le arti”, in quanto “universali”, favoriscono la “comunicazione, la conoscenza e il confronto tra culture diverse.”

6. Il corpo e il movimento

In luogo di Educazione fisica, definizione più formale, ma più completa, il documento estende al primo ciclo la definizione Il corpo e il movimento, utilizzata nelle Indicazioni per la scuola dell’infanzia, che sembra meglio evocare la sperimentazione di sé.

In luogo di Educazione fisica, definizione più formale, ma più completa, il documento estende al primo ciclo la definizione Il corpo e il movimento, utilizzata nelle Indicazioni per la scuola dell’infanzia, che sembra meglio evocare la sperimentazione di sé.

Come per la geografia, si ricorre anche per Il corpo e il movimento al concetto (non presente nelle Indicazioni) di “ ‘cerniera’ tra gli ambiti scientifico (…), comunicativo ed espressivo, di relazione e di cittadinanza”.

Per aspetti scientifici il documento intende la “conoscenza del proprio corpo, del suo funzionamento, fisica del movimento, stili di vita corretti, ecc.”. Le Indicazioni insistono piuttosto su aspetti di consapevolezza del proprio corpo, sociali, culturali, affettivi.

Grande portata educativa ha il fatto che “l’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che sono alla base della convivenza civile”.

LE COMPETENZE SOCIALI, DIGITALI, METACOGNITIVE E METODOLOGICHE

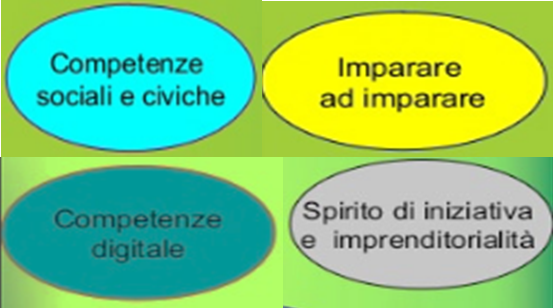

Indicazioni nazionali e nuovi scenari identifica quattro dimensioni formative che le Indicazioni nazionali non hanno evidenziato con rilievo specifico, pur facendo variamente riferimento ad esse in più punti. Esse sono assunte dalle otto competenze chiave della Raccomandazione europea 2006.

- competenze sociali e civiche

- competenza digitale

- imparare ad imparare

- spirito di iniziativa e imprenditorialità.

“I curricoli dovrebbero prevedere precisi riferimenti ad esse” (con tanto di “risultati di apprendimento”, “percorsi didattici”, “criteri di valutazione”).

Competenze sociali e civiche

Si fa riferimento soprattutto alla Premessa delle Indicazioni, parlando di “cittadinanza nella comunità di vita, nazionale, europea, planetaria”, “discussione, comunicazione, lavoro cooperativo, contestualizzazione dei saperi nella realtà”, ’”empatia”, “prosocialità”; riferimento alla Costituzione nelle regole come nella riflessione; un “comportamento etico verso le persone, verso l’ambiente e il pianeta”, come è raccomandato dai documento della UE e dell’ONU; autonomia e responsabilità, declinate in vari modi e a diversi livelli.

Si fa riferimento soprattutto alla Premessa delle Indicazioni, parlando di “cittadinanza nella comunità di vita, nazionale, europea, planetaria”, “discussione, comunicazione, lavoro cooperativo, contestualizzazione dei saperi nella realtà”, ’”empatia”, “prosocialità”; riferimento alla Costituzione nelle regole come nella riflessione; un “comportamento etico verso le persone, verso l’ambiente e il pianeta”, come è raccomandato dai documento della UE e dell’ONU; autonomia e responsabilità, declinate in vari modi e a diversi livelli.

Competenza digitale

Qui è centrale il tema della responsabilità, posto prima delle abilità tecniche, che tuttavia sono importanti, dal momento che, benché “definiti nativi digitali”, i nostri ragazzi generalmente non le possiedono: usare “i software fondamentali, fogli di calcolo, elaboratori di testo. Centrale il “navigare in rete per cercare informazioni in modo consapevole” (“scegliere, valutare le informazioni in rete (…), non nuocere a se stessi e agli altri”).

Qui è centrale il tema della responsabilità, posto prima delle abilità tecniche, che tuttavia sono importanti, dal momento che, benché “definiti nativi digitali”, i nostri ragazzi generalmente non le possiedono: usare “i software fondamentali, fogli di calcolo, elaboratori di testo. Centrale il “navigare in rete per cercare informazioni in modo consapevole” (“scegliere, valutare le informazioni in rete (…), non nuocere a se stessi e agli altri”).

Imparare ad imparare

È competenza riferita al ricercare e accedere alle informazioni (non solo “in rete, ma anche sui libri”, ecc.) “sapendole adeguatamente selezionare, organizzare, mettere in relazione, utilizzare per gestire situazioni e risolvere problemi”. Ma si riferisce anche alle “abilità di studio e ricerca, che debbono essere insegnate fin dai primi anni di scuola in modo sistematico da tutti i docenti” (“l’autoregolazione, la capacità di governare i tempi del proprio lavoro, le priorità, l’organizzazione degli spazi e degli strumenti, l’autovalutazione rispetto ai propri limiti” e – menzionate per ultime nel documento – le “modalità di pensiero”.

È competenza riferita al ricercare e accedere alle informazioni (non solo “in rete, ma anche sui libri”, ecc.) “sapendole adeguatamente selezionare, organizzare, mettere in relazione, utilizzare per gestire situazioni e risolvere problemi”. Ma si riferisce anche alle “abilità di studio e ricerca, che debbono essere insegnate fin dai primi anni di scuola in modo sistematico da tutti i docenti” (“l’autoregolazione, la capacità di governare i tempi del proprio lavoro, le priorità, l’organizzazione degli spazi e degli strumenti, l’autovalutazione rispetto ai propri limiti” e – menzionate per ultime nel documento – le “modalità di pensiero”.

Spiace che il tema delle abilità di studio sia affrontato senza lasciar trapelare che si tratta, tra tutte, della competenza soggetta a più profonda (epocale?) trasformazione, e nel senso di una progressiva perdita (insieme alla perdita di riflessività segnalata degli studiosi in relazione ai profondi mutamenti in atto e, segnatamente, alle nuove tecnologie).

Il concetto di studio ha bisogno di essere precisato, o meglio costruito ex novo nel quadro dei profondi mutamenti in atto. Un’ottica non priva di pertinenza è considerare che – un tempo… – studio significava che contenuti strutturati affidati ad un supporto cartaceo dovevano trovare collocazione stabile – tendenzialmente una volta per tutte – nel sistema mentale interno di riferimenti cognitivi e culturali. Oggi il fatto che il supporto tecnologico multimediale rende disponibile ogni contenuto in ogni momento e luogo e qualunque cosa si stia facendo sembra modificare largamente l’esigenza di interiorizzazione stabile di contenuti, ma la liberazione da questa dipendenza (cioè da aspetti del lavoro di memorizzazione) deve essere in favore di un più avanzato uso del pensiero, il quale è possibile solo se, in ogni caso, fondamentali coordinate e strumenti (classificazioni, concettualizzazioni, schemi cognitivo-operativi) sono interiorizzati come strutture del pensiero stesso e non soltanto disponibili sul supporto immateriale sempre pronto. È di questo mutamento storico che si deve comprendere l’esatta direzione nell’indirizzare in modo correttamente calibrato l’attività di studio all’interno della formazione scolastica. Ogni perdita strumentale deve essere compensata da un guadagno di pensiero.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

“Individuare e risolvere problemi, prendere decisioni, stabilire priorità, assumere iniziative, pianificare e progettare, agire in modo flessibile e creativo”. Si tratta di creare “un contesto in cui si collabora, si ricerca, si sperimenta, si progetta e si lavora”.

“Individuare e risolvere problemi, prendere decisioni, stabilire priorità, assumere iniziative, pianificare e progettare, agire in modo flessibile e creativo”. Si tratta di creare “un contesto in cui si collabora, si ricerca, si sperimenta, si progetta e si lavora”.

Questa competenza, assente nelle Indicazioni del 2012, è stata rielaborata e rilanciata dalla Commissione Europea e gli ultimi documenti al riguardo sono usciti nel 2018. Nel seminario internazionale ADI del 2 e 3 marzo 2018 ha svolto una relazione su questo tema Margherita Bacigalupo che ha redatto i nuovi documenti UE.

QQQ

LA PROGETTAZIONE DIDATTICA E L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Il documento del CSN si occupa poi dell’“ambiente di apprendimento” – titolo di un fondamentale paragrafo delle Indicazioni.

Quali “fattori imprescindibili” per sviluppare competenze e apprendimenti stabili e “con valore per la cittadinanza” sono indicati:

- “l’integrazione delle discipline”,

- “la cooperazione e l’apprendimento sociale”,

- la “laboratorietà”,

- “l’adozione di un curricolo di istituto verticale”, necessario per realizzare il tutto.

Delle Indicazioni si riporta una serie – per così dire – di parole d’ordine:

- “promuovere apprendimenti significativi”,

- “un uso flessibile degli spazi”,

- “luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla conoscenza”,

- la valorizzazione dell’ “esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti”,

- “interventi adeguati nei riguardi delle diversità”,

- “l’esplorazione e la scoperta,

- “l’apprendimento collaborativo”,

- la “consapevolezza del proprio modo di apprendere” (metacognizione: “imparare ad apprendere”),

- la didattica di tipo laboratoriale.

Un quadro molto impegnativo, che il documento del CSN ritiene di concludere… ricorrendo alla prescrittività: tali “caratteristiche dell’ambiente di apprendimento descritte nelle Indicazioni 2012 rappresentano una condizione imprescindibile per lo sviluppo delle competenze degli allievi e pertanto si caratterizzano come una “prescrittività” implicita.

Non si può non essere tentati di pensare che il ricorso alla prescrittività potrebbe segnalare una certa debolezza di riflessione su questo punto: la scarsa consapevolezza della portata dei cambiamenti che il quadro presentato comporta. Come è evidente, una rivoluzione non si può fare per decreto.

QQQ

LA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Nell’affermare, a conclusione, che la necessaria “organizzazione unitaria del curricolo è più facilmente perseguibile nell’istituto comprensivo”, invitando a formare “gruppi di lavoro e commissioni miste di docenti dei diversi gradi di scuola” per la progettazione e il confronto sulla base delle Indicazioni per “facilitare il processo di integrazione interno agli istituti”, il documento rileva che tuttavia ciò spesso non accade.

Si raccomandano perciò “attività di ricerca/azione” condotte da reti di scuole (di diverso grado e anche con il secondo ciclo: sono attestati a questo proposito “proficui risultati”).

Si accenna, in chiusura, alla “consapevolezza dei limiti posti dai diversi stati giuridici del personale e dai vincoli contrattuali”. In realtà quest’ultimo problema è probabilmente centrale e concorre a tenere in una situazione di stallo l’intero sistema (non si può continuare a pretendere di riformare la scuola senza toccare le condizioni organizzative, ecc. del rapporto professionale – lo stato giuridico e l’articolazione contrattuale – di coloro che devono realizzarla).

UN COMMENTO…IN CONCLUSIONE

Ci si limita a due sole considerazioni tra loro connesse– oltre alle poche espresse nel corso dell’analisi.

Tempi distesi per gli alunni e nuovo statuto docente

Ci si chiede: come si può pretend ere duttilità a un corpo straordinariamente – patologicamente – rigido come quello della nostra scuola? Se, da un lato, è indubbiamente presente una forte esigenza complessiva di formazione dei docenti, è anche chiaro, dall’altro, che quanto più l’orario è frammentato, tanto meno sarà possibile abbandonare modalità didattiche trasmissive, poiché la prima condizione per fare dell’alunno il soggetto costruttore del proprio lavoro di apprendimento è il rispetto dei suoi tempi, dei tempi dell’alunno: ogni accelerazione rende necessario un maggior grado di delega al docente nella guida dell’azione di apprendimento e l’assunzione di una modalità più passiva e ripetitiva nell’alunno.

Tuttavia, se la formazione offerta di fatto dalla nostra scuola risulta complessivamente piuttosto asfittica, a mancare di capienza non è il tempo scuola – che può essere più che ampio nella settimana e che la legge consentirebbe di impostare con grande libertà – ma, soprattutto dalla secondaria di primo grado, la struttura del rapporto professionale del docente, realizzato a ore circondate dal vuoto, e la stessa forma mentis del docente, che svolge la propria azione come prestazione di ore di lavoro circondate non dalla scuola, ma dal proprio privato. È necessario modificare lo statuto del docente facendone una figura strutturalmente collaborativa e perciò molto più immersa nella scuola, che disponga di un orario flessibile per la realizzazione in classe di situazioni rallentate (tempi distesi), e per mettere in comune le qualità, le risorse professionali-personali, l’azione stessa con gli altri docenti, soprattutto – se si vuole liberare la passione e la crescita professionale del docente – a livello della propria disciplina (invece che al solo livello assembleare del collegio docenti, per approvare il PTOF, o a quello del consiglio di classe), con la costituzione di vere équipe, che – non su base volubilmente volontaria, ma per statuto professionale regolarmente normato per legge – si mettano in gioco in modo strutturalmente collegiale, come gruppo professionale disciplinare, in modo da creare aspettative di risultato formativo nel territorio di riferimento, discutendo, costruendo e attuando visioni e progetti disciplinari, interdisciplinari, più ampiamente formativi (anche concordando liberamente unità didattiche, forme di valutazione, attività, ecc.).

Tuttavia, se la formazione offerta di fatto dalla nostra scuola risulta complessivamente piuttosto asfittica, a mancare di capienza non è il tempo scuola – che può essere più che ampio nella settimana e che la legge consentirebbe di impostare con grande libertà – ma, soprattutto dalla secondaria di primo grado, la struttura del rapporto professionale del docente, realizzato a ore circondate dal vuoto, e la stessa forma mentis del docente, che svolge la propria azione come prestazione di ore di lavoro circondate non dalla scuola, ma dal proprio privato. È necessario modificare lo statuto del docente facendone una figura strutturalmente collaborativa e perciò molto più immersa nella scuola, che disponga di un orario flessibile per la realizzazione in classe di situazioni rallentate (tempi distesi), e per mettere in comune le qualità, le risorse professionali-personali, l’azione stessa con gli altri docenti, soprattutto – se si vuole liberare la passione e la crescita professionale del docente – a livello della propria disciplina (invece che al solo livello assembleare del collegio docenti, per approvare il PTOF, o a quello del consiglio di classe), con la costituzione di vere équipe, che – non su base volubilmente volontaria, ma per statuto professionale regolarmente normato per legge – si mettano in gioco in modo strutturalmente collegiale, come gruppo professionale disciplinare, in modo da creare aspettative di risultato formativo nel territorio di riferimento, discutendo, costruendo e attuando visioni e progetti disciplinari, interdisciplinari, più ampiamente formativi (anche concordando liberamente unità didattiche, forme di valutazione, attività, ecc.).

Autonomia come sensibilizzazione della scuola ai propri risultati

Da questo punto di vista l’azione dell’Invalsi è una delle più importanti novità della scuola (ma è iniziata da più di un decennio…). Non sarà inutile, ma non produrrà l’inversione, la spinta al cambiamento che viene da fuori – dal ministero, dagli staff regionali per l’attuazione delle Indicazioni, ecc..

Anche se questo non è miracolosamente sufficiente, bisogna comunque e in ogni modo essere in grado dall’alto di lanciare parole d’ordine capaci di orientare le scuole non alle aspettative dall’alto, ma a creare esse stesse precise aspettative nel loro territorio, così da realizzare il circolo virtuoso (autoregolativo, e autoselettivo rispetto alle diverse scelte didattiche, organizzative, ecc.) che nasce dalla sensibilizzazione ai risultati della propria azione.