PREMESSA di Tiziana Pedrizzi

Fra aprile e maggio si tiene PISA 2018.

Fra aprile e maggio si tiene PISA 2018.

Da quest’anno è stato possibile ai Paesi partecipanti inserire un nuovo elemento: la valutazione delle competenze globali (Global Competency, GC).

Documenti preparatori: Global Competency for an Inclusive World 2016 e Preparing our youth for an inclusive and sustainable world -the OECD PISA global competence framework 2017 a cura di Andreas Schleicher e Gabriela Ramos. Sulla base di questi documenti, sono state prodotte e testate sul campo (field trial) delle prove di cui alcune sono presenti nei due documenti.

Il Quadro di riferimento delle Competenze Globali che ne risulta è particolarmente ampio ed articolato, caratterizzato dal riferimento costante ai documenti di politica scolastica della Comunità Europea, ma anche ad esperienze e ricerche precedentemente condotte sul campo, fra le quali viene attribuita particolare visibilità a quella di Project Zero della Università di Harvard. Sicuramente un importante punto di riferimento sono anche le indagini IEA sulle competenze civiche: International Civic and Citizenship Education Study ICCS 2009 e International Civic and Citizenship Education Study ICCS 2016. Pertanto il contributo peculiare di PISA 2018 dovrebbe essere non solo e non tanto quello di indicare le competenze e gli strumenti per raggiungerle, quanto i modi per valutarle.

La finalità è offrire una prima sistematica sintesi “dei successi dei sistemi educativi nell’equipaggiare i giovani a orientare lo sviluppo globale ed a collaborare produttivamente nella vita di ogni giorno attraverso le differenze culturali”. Conoscenze, abilità, attitudini e valori coerenti con questo campo costituiscono le quattro aree sistematicamente indagate dalle prove. Le quali, oltre ad identificare i contenuti, definiscono anche come metodologie coerenti “attività di role play che aiutino ad assumere prospettive differenti, discussioni sul pregiudizio e le discriminazione o attività di progetto che incoraggino a riflettere sulle radici e le cause dei problemi globali”.

L’obiettivo sembra essere quello di creare una visione del mondo internazionale caratterizzata dal rispetto e dalla comprensione reciproca fra le diverse culture. Finalità non solo quella della convivenza pacifica, quanto quella di creare la possibilità di collaborare in modo efficace, sul terreno del lavoro e della produzione di ricchezza. Cruciale da questo punto di vista l’idea che, sebbene ci siano gruppi (nazionali, etnici, religiosi e culturali) diversi, tuttavia ogni individuo è l’intersezione di più appartenenze differenziate ed in quanto tale si presenta come un unicum in cui i legami di appartenenza sono molto diversi e quindi nessuno decisivo. Pertanto i soggetti, atomizzati e mancanti di appartenenza culturale stabile ed unica possono convivere e comunicare, anche per la produzione.

Lo sviluppo della scienza e della tecnica ha migliorato enormemente le condizioni dell’umanità attraverso la produzione di una grande quantità di beni e servizi, dopo i tentativi falliti del secolo precedente di farlo attraverso il cambiamento della organizzazione delle società umane (comunismo, fascismo-nazismo). L’ideologia produttivistica e prestazionistica si presenta come la continuazione della ideologia del mondo occidentale, senza l’idea della superiorità bianca e la predominanza dei suoi valori. Tutti i valori sono positivi, purché non anti-produttivi in quanto impediscono la convivenza e la collaborazione. Il limite del relativismo assoluto verrebbe evitato dal forte riferimento ai Diritti dell’Uomo che in caso di contrasto dovrebbero prevalere.

I risultati della indagine ed il dibattito che probabilmente li accompagnerà ci diranno quanto questa prospettiva sia realistica. Certamente l’impressione è quella della aspirazione ad imporre una visione “politicamente corretta” ai sistemi educativi ed attraverso questi alle società. Una prospettiva in controtendenza rispetto al riemergere dei localismi, dei tribalismi e del potere identitario delle religioni che per essere competitiva, al di là del potere condizionante del capitale e della finanza internazionale, forse necessita di una maggiore consapevolezza della dimensione storico- culturale della educazione nelle società umane.

C’è da registrare comunque- parallelamente allo sviluppo di questo pensiero figlio dell’89 che viene talvolta definito come neoliberista/ funzionalista – una crescita di interesse del mondo della ricerca per elementi che questa impostazione tende ad accantonare, relativi proprio alle culture ed all’appartenenza, prima di tutto quella religiosa. In questo senso si segnalano anche produzioni provenienti dal mondo laico che prende atto della irriducibilità della dimensione religiosa, intesa come dimensione di appartenenza culturale, fra cui possono essere segnalati il testo collettaneo Religion and Education degli Oxford Studies in Comparative education e l’ultimo numero n 3 del 2017 della rivista italiana Scuola Democratica.

Alcune di queste ricerche sembrano sottolineare l’utilità delle religioni come presidio di valori, anche attraverso il senso di appartenenza e di disciplina che rende possibili gli apprendimenti e pertanto il riconoscimento ed anche l’integrazione. Per raggiungere tutti davvero nella formazione, bisognerebbe garantire anche la formazione morale, che garantisce comportamenti preliminari adeguati alla possibilità di imparare e che a livello delle masse sarebbe data solo dalle religioni. Solo per i paesi del Sud del Mondo o anche per tutti?

Abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione del mondo della scuola un documento interessante, forse importante soprattutto nel futuro; che può comunque essere prezioso anche per le attuali attività di classe dei singoli insegnanti e delle singole scuole che vogliano impegnarsi in questa direzione.

Ci scusiamo per eventuali imprecisioni nella traduzione dovuti all’artigianalità del testo.

PREPARARE I GIOVANI PER UN MONDO INCLUSIVO E SOSTENIBILE

Il Framework della Competenza Globale in OCSE PISA

(traduzione a cura di Tiziana Pedrizzi)

INTRODUZIONE:

L’importanza di una valutazione internazionale della competenza globale

Gli studenti del XXI secolo vivono in un mondo interconnesso, differenziato e che cambia rapidamente. Le forze emergenti economiche, digitali, culturali, demografiche ed ambientale stanno modellando le vite dei giovani del pianeta ed aumentando i loro incontri interculturali ogni giorno. Questo ambiente complesso presenta una opportunità ed una sfida. I giovani oggi devono non solo imparare a partecipare in un mondo più interconnesso, ma anche apprezzare e trarre beneficio dalle differenze culturali. Sviluppare un aspetto globale ed interculturale è un processo lungo una vita, che l’educazione può modellare.

Cosa è la Competenza Globale?

La Global Competency (d’ora in poi GC) è una capacità multidimensionale. Gli individui dotati di GC sanno esaminare i problemi locali, globali ed interculturali, comprendere ed apprezzare differenti prospettive e visioni del mondo, interagire rispettosamente e con successo con gli altri e condurre azioni responsabili nei confronti della sostenibilità e del benessere collettivo.

Le scuole possono promuovere la Competenza globale?

Le scuole giocano un ruolo cruciale nell’ aiutare i giovani a sviluppare la GC. Possono offrire l’ opportunità ai giovani di esaminare criticamente gli sviluppi globali significativi sia per il mondo che per le loro vite. Possono insegnare agli studenti come usare criticamente, responsabilmente ed efficacemente le piattaforme dei social media. Possono incoraggiare la sensibilità ed il rispetto interculturale permettendo agli studenti di impegnarsi in esperienze che rinforzino l’apprezzamento di popoli, linguaggi e culture diversi. Le scuole hanno anche una posizione unica per rinforzare la capacità dei giovani di comprendere il loro posto nella comunità e nel mondo e di migliorare la loro abilità di giudicare e agire.

Le scuole giocano un ruolo cruciale nell’ aiutare i giovani a sviluppare la GC. Possono offrire l’ opportunità ai giovani di esaminare criticamente gli sviluppi globali significativi sia per il mondo che per le loro vite. Possono insegnare agli studenti come usare criticamente, responsabilmente ed efficacemente le piattaforme dei social media. Possono incoraggiare la sensibilità ed il rispetto interculturale permettendo agli studenti di impegnarsi in esperienze che rinforzino l’apprezzamento di popoli, linguaggi e culture diversi. Le scuole hanno anche una posizione unica per rinforzare la capacità dei giovani di comprendere il loro posto nella comunità e nel mondo e di migliorare la loro abilità di giudicare e agire.

Perché abbiamo bisogno della Competenza globale?

- Per vivere armoniosamente in comunità multiculturali

L’educazione alla GC può promuovere la consapevolezza culturale ed interazioni rispettose in società sempre più diverse. Dalla fine della Guerra Fredda i conflitti etnico/culturali sono diventati la maggiore fonte di violenza e non mostrano segno di cessare. I molti episodi di violenza indiscriminata nel nome di una affiliazione religiosa o etnica sfidano la credenza che genti di diverse culture siano capaci di vivere in pace l’una accanto all’altra, di accettare le reciproche differenze, di trovare soluzioni comuni e di risolvere i contrasti.

L’educazione alla GC può promuovere la consapevolezza culturale ed interazioni rispettose in società sempre più diverse. Dalla fine della Guerra Fredda i conflitti etnico/culturali sono diventati la maggiore fonte di violenza e non mostrano segno di cessare. I molti episodi di violenza indiscriminata nel nome di una affiliazione religiosa o etnica sfidano la credenza che genti di diverse culture siano capaci di vivere in pace l’una accanto all’altra, di accettare le reciproche differenze, di trovare soluzioni comuni e di risolvere i contrasti.

Con l’alto afflusso di immigranti, in numerosi Paesi le comunità devono ridefinire la loro identità e la cultura locale. Le società contemporanee ricercano forme complete di appartenenza e cittadinanza in cui gli individui interagiscano con regioni, persone ed idee distanti e contemporaneaente approfondiscono la comprensione del loro ambiente locale e della diversità entro le loro comunità. Apprezzando le differenze nelle comunità alle quali appartengono – nazione, regione, città, vicinato, scuola – i giovani possono imparare a vivere assieme come cittadini globali. Se l’educazione non può accollarsi da sola la responsabilità di porre fine al razzismo ed alla discriminazione, può però insegnare ai giovani l’importanza di sfidare i pregiudizi culturali e gli stereotipi.

- Per prosperare in un mercato del lavoro in cambiamento

Educare alle GC può aiutare la occupabilità. La comunicazione efficace e comportamenti appropriati all’interno dei diversi team sono chiavi di successo in molti lavori e le cose rimarranno così fintanto che la tecnologia continuerà a rendere piu facile connettersi attraverso il globo.I datori di lavoro cercano in modo crescente di attrarre gli studenti facilmente capaci di applicare e trasferire i loro skill e saperi in nuovi contesti. Essere pronti per il lavoro in un mondo interconnesso richiede ai giovani di capire le complesse dinamiche. della globalizzazione, essere aperti nei confronti di chi proveniene da contesti differenti, di costruire fiducia nei diversi team e dimostrare rispetto per gli altri.

Educare alle GC può aiutare la occupabilità. La comunicazione efficace e comportamenti appropriati all’interno dei diversi team sono chiavi di successo in molti lavori e le cose rimarranno così fintanto che la tecnologia continuerà a rendere piu facile connettersi attraverso il globo.I datori di lavoro cercano in modo crescente di attrarre gli studenti facilmente capaci di applicare e trasferire i loro skill e saperi in nuovi contesti. Essere pronti per il lavoro in un mondo interconnesso richiede ai giovani di capire le complesse dinamiche. della globalizzazione, essere aperti nei confronti di chi proveniene da contesti differenti, di costruire fiducia nei diversi team e dimostrare rispetto per gli altri.

- Per usare le piattaforme mediatiche in modo efficace e responsabile

Lungo le due decadi precedenti, radicali trasformazioni n elle tecnologie digitali hanno modellato l’immagine dei giovani nel mondo, le loro interazioni con gli altri e le loro percezioni di se stessi.

Lungo le due decadi precedenti, radicali trasformazioni n elle tecnologie digitali hanno modellato l’immagine dei giovani nel mondo, le loro interazioni con gli altri e le loro percezioni di se stessi.

I network online, i social media e le tecnologie interattive stanno dando origine a nuovi tipi di apprendimento in cui i giovani esercitano un maggiore controllo su cosa e come imparare. Allo stesso tempo le vite digitali dei giovani possono causare loro una disconnessione da se stessi e dal mondo e portarli ad ignorare l’impatto che le loro azioni possono avere sugli altri. In più, mentre la tecnologia aiuta la gente a creare facilmente connessioni in giro per il mondo, il comportamento online suggerisce che la gente tende a “riunirsi”, favorendo le interazioni con un piccolo gruppo di persone con cui hanno molto in comune.

Inoltre, l’accesso ad un illimitata quantità di informazioni va spesso insieme con una insufficiente competenza a proposito dei media, il che significa che i giovani sono facilmente ingannati da notizie partigiane, taroccate o false, In questo contesto, coltivare le GC degli studenti può aiutarli a usare bene gli ambienti digitali, comprendere meglio il mondo in cui vivono e ad esprimere la loro voce online in modo responsabile.

- Per supportare gli obiettivi di sviluppo sostenibile

Infine, educare alle GC può aiutare a formare nuove generazioni che si impegnino su temi globali e sappiano affrontare sfide sociali, politiche, ambientali ed economiche, L’Agenda 2030 dei SDG riconosce il ruolo critico dell’educazione per raggiungere i suoi obiettivi chiamando tutti i paesi alla realizzazione del suo Obiettivo 4: “assicurare per il 2030 che tutte le persone in apprendimento acquisiscano il sapere e gli skill necessari per promuovere lo sviluppo sostenibile, compresi fra gli altri- attraverso l’educazione per lo sviluppo sostenibile e sostenibili stili di vita- i diritti umani, l’eguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e l’apprezzamento della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”.

Infine, educare alle GC può aiutare a formare nuove generazioni che si impegnino su temi globali e sappiano affrontare sfide sociali, politiche, ambientali ed economiche, L’Agenda 2030 dei SDG riconosce il ruolo critico dell’educazione per raggiungere i suoi obiettivi chiamando tutti i paesi alla realizzazione del suo Obiettivo 4: “assicurare per il 2030 che tutte le persone in apprendimento acquisiscano il sapere e gli skill necessari per promuovere lo sviluppo sostenibile, compresi fra gli altri- attraverso l’educazione per lo sviluppo sostenibile e sostenibili stili di vita- i diritti umani, l’eguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e l’apprezzamento della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”.

E’ opportuno valutare la Competenza Globale?

Ogni scuola dovrebbe incoraggiare gli studenti a cercare di dare senso ai problemi più pressanti che definiscono i nostri tempi. Alle alte aspettative poste alle scuole sull’ aiutare gli studenti ad avere successo in un contesto crescentemente interconnesso, si può rispondere solo se i sistemi educativi definiscono i loro obiettivi basandosi su un quadro di riferimento solido e se usano differenti tipi di valutazione per riflettere sull’efficacia delle loro  pratiche didattiche. In questo contesto PISA mira a fornire una ampia rassegna degli sforzi dei sistemi educativi per creare ambienti di apprendimento che invitino i giovani a capire il mondo al di là del loro immediato ambiente, ad interagire con altri rispettando i loro diritti e la loro dignità ed ad agire in direzione della costruzione di comunità sostenibili e prospere.

pratiche didattiche. In questo contesto PISA mira a fornire una ampia rassegna degli sforzi dei sistemi educativi per creare ambienti di apprendimento che invitino i giovani a capire il mondo al di là del loro immediato ambiente, ad interagire con altri rispettando i loro diritti e la loro dignità ed ad agire in direzione della costruzione di comunità sostenibili e prospere.

Un fondamentale obiettivo di questo lavoro è supportare decisioni basate su fatti a proposito di come migliorare le risposte di curriculi, insegnanti, valutazioni e scuole alla diversità culturale, al fine di preparare i giovani a diventare cittadini globali.

Come valutare la Competenza Globale?

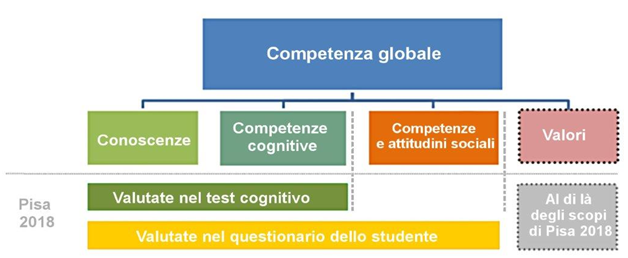

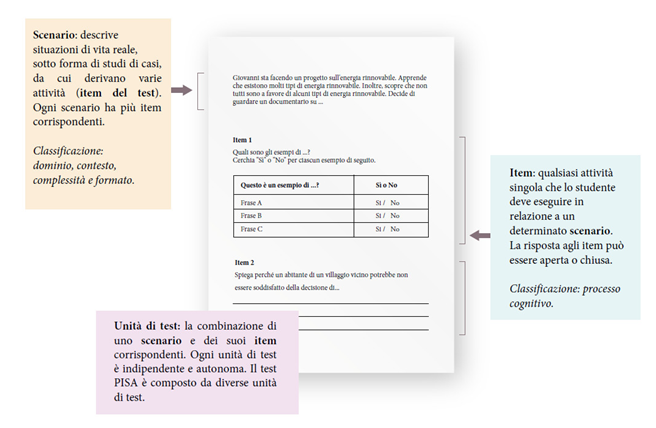

La valutazione della Competenza Globale in PISA 2018 è composta da due parti: 1. una valutazione delle conoscenze, 2. un questionario di background.

La valutazione della Competenza Globale in PISA 2018 è composta da due parti: 1. una valutazione delle conoscenze, 2. un questionario di background.

La prima è finalizzata a comprendere le capacità degli studenti di esaminare criticamente i problemi globali, di riconoscere le influenze esterne sulle prospettive e visioni del mondo, di capire come comunicare con gli altri in contesti interculturali e di identificare e paragonare differenti tipi di azione per fare fronte a temi globali ed interculturali.

Nella seconda, il questionario di background, agli studenti si chiederà di riferire quanta famigliarità hanno con temi interculturali, quanto sono sviluppati le loro competenze linguistiche e comunicative, in che misura assumono atteggiamenti come il rispetto per persone con background diversi e quali opportunità hanno a scuola di sviluppare competenze globali.

Le risposte ai questionari scuola ed insegnanti offriranno un quadro comparativo di come i sistemi educativi integrano prospettive globali internazionali ed interculturali nel curriculo e nelle attività di classe.

Presi insieme, valutazione cognitiva e questionari di background pongono le seguenti domande di policy educativa:

- Fino a che livello gli studenti sono capaci di esaminare criticamente temi contemporanei di significato locale, globale ed interculturale?

- Fino a che livello gli studenti sono capaci di comprendere ed apprezzare multiple prospettive culturali, inclusa la propria, e di gestire differenze e conflitti?

- Fino a che livello gli studenti sono preparati ad interagire in modo rispettoso delle differenze culturali?

- Fino a che livello gli studenti si interessano al mondo ed agiscono in modo da fare una significativa differenza nella vita degli altri e da salvaguardare l’ambiente?

- Che diseguaglianze esistono nell’accesso all’educazione per la GC all’interno delle diverse nazioni e fra di loro?

- Che approcci alla educazione interculturale e globale sono più comunemente usati nei sistemi scolastici mondiali?

- Quanto sono preparati gli insegnanti a sviluppare la GC negli studenti?

IL CONCETTO DI COMPETENZA GLOBALE E LE SUE IMPLICAZIONI PER L’EDUCAZIONE

Le 4 dimensioni della competenza globale

L’educazione alla GC si costruisce a partire da differenti modelli di educazione globale come educazione interculturale, educazione alla cittadinanza globale, educazione per la cittadinanza democratica (UNESCO, 2014a; Council of Europe, 2016a).

L’educazione alla GC si costruisce a partire da differenti modelli di educazione globale come educazione interculturale, educazione alla cittadinanza globale, educazione per la cittadinanza democratica (UNESCO, 2014a; Council of Europe, 2016a).

Nonostante le differenze fra i focus e gli ambiti (differenze culturali o cultura democratica, piuttosto che diritti umani o sostenibilità ambientale), questi modelli condividono l’obiettivo di promuovere la conoscenza del mondo degli studenti e di rinforzarli nella capacità di partecipare ed esprimere i loro punti di vista.

PISA contribuisce ai modelli esistenti, proponendo una nuova prospettiva sulla definizione e valutazione della Competenza Globale. Questi concetti fondamentali e queste linee guida sulla valutazione aiuteranno politici e dirigenti scolastici a creare strumenti per l’apprendimento e curriculi che si approccino alle GC come obiettivi di apprendimento dalle molte facce: cognitive, socio emozionali e civiche. Faciliteranno anche la capacità dei governanti di monitorare i progressi e di assicurare un supporto sistematico e di lungo termine.

“Competenza” è non una mera capacità specifica, ma una combinazione di conoscenze, abilità, attitudini e valori applicati con successo ad incontri faccia a faccia, virtuali o mediati (da immagini nei media es. TV, internet ecc..) con persone che sono percepite provenire da un diverso background culturale, o ad esperienze relative a tematiche globali (come situazioni che richiedono di riflettere su problemi globali che abbiano profonde implicazioni per le generazioni presenti e future e di impegnarsi in proposito).Acquisire GC è un processo che dura una vita – non c’è un singolo momento in cui un individuo diventa completamente competente. PISA valuterà a che punto del processo sono situati i quindicenni e se le loro scuole indirizzano in modo efficace lo sviluppo della GC.

La valutazione di PISA 2018 usa la seguente definizione di GC

La Competenza Globale è la capacità di esaminare temi locali, globali ed interculturali, di comprendere ed apprezzare le prospettive e visioni del mondo degli altri, di impegnarsi in interazioni aperte, appropriate ed efficaci con persone di culture diverse e di agire per il benessere collettivo e lo sviluppo sostenibile.

Questa definizione delinea 4 dimensioni- obiettivo di GC che è necessario applicare con successo nella vita di ogni giorno:

la capacità di esaminare temi e situazioni di significatività locale globale e culturale (ad esempio povertà, interdipendenza economica, migrazione, diseguaglianza, rischi ambientali, conflitti, differenze culturali e stereotipi);

la capacità di esaminare temi e situazioni di significatività locale globale e culturale (ad esempio povertà, interdipendenza economica, migrazione, diseguaglianza, rischi ambientali, conflitti, differenze culturali e stereotipi);

- la capacità di capire ed apprezzare differenti prospettive e visioni del mondo;

- l’abilità di stabilire relazioni positive con persone con differenti background nazionali, etniche, religiose, sociali, culturali o di genere;

- la capacità e disposizione ad intraprendere azioni costruttive nei confronti dello sviluppo sostenibile e del benessere collettivo;

Queste 4 dimensioni sono fortemente interdipendenti ed anche si sovrappongono, giustificando l’uso del solo termine di GC. Per esempio, gli studenti provenienti da due differenti background che lavorano insieme ad un progetto di scuola dimostrano competenza globale se: si conoscono meglio l’un l’altro (esaminare le differenze culturali), cercano di capire come ciascuno percepisce il proprio ruolo nel progetto e nella prospettiva degli altri (capire le prospettive), negoziano in caso di malinteso e comunicano chiaramente aspettative e sensazioni (interagire in modo aperto, appropriato ed efficace) ed infine fanno il punto su ciò che stanno imparando gli uni dagli altri per migliorare le relazioni sociali nella classe e nella scuola (agire per il bene collettivo).

Definizione di cultura

La “Cultura” è difficile da definire perché i gruppi culturali sono sempre internamente eterogenei e contengono individui che aderiscono ad un arco ampio di credenze e pratiche. Inoltre le credenze e le pratiche culturali che sono più tipiche di ogni gruppo costantemente cambiano e si evolvono nel tempo. Tuttavia si possono individuare distinzioni fra gli aspetti materiali, sociali e oggettivi della cultura cioè fra gli artefatti materiali che sono comunemente usati dai membri di un gruppo culturale (oggetti, cibo e vestiti), le istituzioni sociali del gruppo (lingua, convenzioni comunicative, religione, folklore) e le credenze valori discorsi e pratiche che i membri del gruppo usano come quadro di riferimento per pensare il mondo e relazionarsi ad esso. La cultura è un composto formato da tutti e tre questi aspetti, consistente in una rete di risorse materiali, sociali ed individuali. L’insieme delle risorse culturali è distribuito nell’intero gruppo, ma ogni suo membro usa solo un sottoinsieme degli elementi potenzialmente disponibili. Definire la cultura in questo modo significa che ogni tipo di gruppo sociale può avere la sua cultura distintiva: gruppi su base nazionale, etnica, religiosa, linguistica, occupazionale, generazionale o famigliare La definizione implica anche che ogni individuo appartiene a molti gruppi e perciò ha multiple affiliazioni ed identità. Per quanto tutti appartengano a multiple culture, ciascuno partecipa ad una differente costellazione di culture ed il modo con cui si relaziona a ciascuna dipende almeno in parte dalle prospettive delle altre cui appartiene. In altre parole le affiliazioni culturali si intersecano e ciascuno ha una sua unica posizione culturale. Le affiliazioni culturali della gente sono dinamiche e fluide; cosa pensano li definisce culturalmente ma cambia quando l’individuo si sposta da una posizione all’altra. Queste fluttuazioni dipendono dalla misura in cui ogni contesto sociale si focalizza su una particolare identità e dai bisogni motivazioni interessi ed aspettative nella situazione data.(Council of Europe, 2016a).

Dimensione 1. Esaminare temi di significato locale globale e culturale

Questa dimensione si riferisce alle pratiche dei soggetti con GC che, per formarsi una propria opinione su un tema globale, combinano sapere efficace sul mondo e ragionamento critico. Le persone che acquisiscono un livello maturo di sviluppo in questa dimensione usano competenze di pensiero di alto livello, come selezionare e soppesare evidenze appropriate per ragionare su sviluppi globali. Gli studenti con GC sanno combinare il sapere disciplinare ed i modi di pensare acquisiti a scuola per porre domande, analizzare dati e argomenti, spiegare fenomeni e sviluppare una posizione su temi locali, globali e culturali. Lo sviluppo di questa dimensione richiede anche una competenza mediatica, definita come l’abilità di accedere a, analizzare e valutare criticamente i messaggi dei media, così come di creare nuovi contenuti. Le persone con GC sono efficaci utilizzatori e creatori di mezzi di comunicazione tradizionali e digitali.

Questa dimensione si riferisce alle pratiche dei soggetti con GC che, per formarsi una propria opinione su un tema globale, combinano sapere efficace sul mondo e ragionamento critico. Le persone che acquisiscono un livello maturo di sviluppo in questa dimensione usano competenze di pensiero di alto livello, come selezionare e soppesare evidenze appropriate per ragionare su sviluppi globali. Gli studenti con GC sanno combinare il sapere disciplinare ed i modi di pensare acquisiti a scuola per porre domande, analizzare dati e argomenti, spiegare fenomeni e sviluppare una posizione su temi locali, globali e culturali. Lo sviluppo di questa dimensione richiede anche una competenza mediatica, definita come l’abilità di accedere a, analizzare e valutare criticamente i messaggi dei media, così come di creare nuovi contenuti. Le persone con GC sono efficaci utilizzatori e creatori di mezzi di comunicazione tradizionali e digitali.

Esaminare temi di significato globale: un esempio

Nel suo corso di storia una studentessa studia l’industrializzazione e la crescita economica nei Paesi in via di sviluppo. Impara che molte ragazze della sua età lavorano in cattive condizioni in fabbrica fino a dieci ore al giorno, invece di andare a scuola. La sua insegnante incoraggia ogni studente a portare in classe un capo di abbigliamento ed ad osservare l’etichetta per vedere dove è stato fabbricato. La studentessa è sorpresa nel notare che la maggior parte proviene dal Bangladesh. La studentessa si chiede in quali condizioni i suoi vestiti sono stati fabbricati. Guarda ai siti web di molte marche presenti nei negozi della strada commerciale di dove abita per vedere se possono dirle qualcosa sugli standard e le politiche delle fabbriche. Scopre che alcune marche di abbigliamento sono più attente di altre al rispetto dei diritti umani nelle loro fabbriche e scopre anche che alcune invece hanno una lunga storia di condizioni disastrose di lavoro. Legge differenti articoli di giornali sul tema e guarda un breve documentario su YouTube. Sulla base di ciò che scopre, inizia a comprare abiti del commercio equo e solidale e diventa una sostenitrice delle manifatture eticamente responsabili.

Dimensione 2. Capire ed apprezzare le prospettive e le visioni del mondo degli altri

Questa dimensione sottolinea il fatto che le persone con GC vogliono e sono capaci di considerare i problemi globali e le prospettive ed i comportamenti degli altri da differenti punti di vista. Via via che gli individui acquisiscono conoscenze sulla storia, sui valori, sugli stili di comunicazione, sulle credenze e le pratiche di altre culture, acquisiscono gli strumenti per riconoscere che le loro prospettive e comportamenti sono modellati da influenze multiple, che non sono sempre completamente consapevoli di queste influenze e che altri hanno visioni del mondo che sono profondamente diverse dalle proprie.

Questa dimensione sottolinea il fatto che le persone con GC vogliono e sono capaci di considerare i problemi globali e le prospettive ed i comportamenti degli altri da differenti punti di vista. Via via che gli individui acquisiscono conoscenze sulla storia, sui valori, sugli stili di comunicazione, sulle credenze e le pratiche di altre culture, acquisiscono gli strumenti per riconoscere che le loro prospettive e comportamenti sono modellati da influenze multiple, che non sono sempre completamente consapevoli di queste influenze e che altri hanno visioni del mondo che sono profondamente diverse dalle proprie.

L’impegno ad assumere differenti prospettive e visioni del mondo richiede alle persone di esaminare le origini e le implicazioni degli assunti propri e di quelli altrui. A sua volta ciò implica un profondo rispetto ed interesse per ciò che l’altro è, per il suo concetto della realtà e le sue emozioni. Gli individui con questa competenza apprezzano le connessioni (diritti umani fondamentali e bisogni, esperienze comuni) che li rendono capaci di gettare un ponte fra le differenze e creare un terreno comune. Mantengono la loro identità culturale, ma sono simultaneamente consapevoli dei valori culturali e delle credenze delle persone intorno a loro. Riconoscere la posizione o le credenze di un altro non significa necessariamente accettarle. Tuttavia l’abilità di vedere attraverso “un altro filtro culturale” offre opportunità di approfondire e porre in discussione le proprie prospettive e così prendere decisioni mature, quando si tratta con gli altri.

Capire le prospettive e le visioni del mondo: un esempio

Uno studente nota che certi membri della sua classe hanno smesso di pranzare. Quando chiede gli dicono che stanno partecipando ad un periodo di digiuno. Lo studente è curioso e fa altre domande. Per quanto digiuneranno? Quando possono mangiare? Cosa possono mangiare? Quale è il significato religioso del digiuno? Lo studente apprende che per i suoi compagni il digiuno è una cosa che fanno ogni anno insieme con le loro famiglie e la loro comunità. Impara anche che per i compagni il digiuno è importante perché dimostra il loro controllo sul corpo. Lo studente riflette sul significato di ciò. Per quanto lui non digiuni riconosce che i temi di comunità, sacrificio e trascendenza dalla materia sono comuni a molte religioni, compresa la propria. Riconosce che differenti gruppi possono attribuire lo stesso significato a pratiche differenti. Inoltre chiede ai suoi compagni se può unirsi a loro nel digiuno, per fare esperienza di cosa significa per loro digiunare. I suoi compagni acconsentono volentieri e lo invitano ad unirsi alla loro famiglia alla sera quando rompono il digiuno. Anche se lo studente non attribuisce lo stesso significato al digiuno attraverso questa esperienza, capisce meglio le prospettive dei suoi compagni ed il suo rispetto per la diversità religiosa aumenta.

Dimensione 3. Impegnarsi in aperte, appropriate ed efficaci interazioni fra le culture

Questa dimensione descrive cosa i soggetti con GC sono capaci di fare quando interagiscono con persone di altre culture. Capiscono le regole culturali, gli stili di interazione ed i gradi di formalità dei contesti culturali e possono in tal modo adattare flessibilmente il loro comportamento e le loro modalità di comunicazione. Questa dimensione genera apprezzamento verso il dialogo rispettoso degli altri, desiderio di capirli e sforzi per includere i gruppi marginalizzati. Ciò enfatizza la capacità di interagire con gli altri attraverso le differenze, in modi che sono aperti, appropriati ed efficaci. Il termine interazioni aperte significa relazioni in cui tutti i partecipanti dimostrano sensibilità, curiosità e volontà di impegnarsi con gli altri e assumere le loro prospettive. Il termine appropriate si riferisce ad interazioni che rispettano le norme culturali di ambedue le parti. Nella comunicazione efficace infine tutti i partecipanti sono capaci di farsi comprendere e di comprendere gli altri.

Questa dimensione descrive cosa i soggetti con GC sono capaci di fare quando interagiscono con persone di altre culture. Capiscono le regole culturali, gli stili di interazione ed i gradi di formalità dei contesti culturali e possono in tal modo adattare flessibilmente il loro comportamento e le loro modalità di comunicazione. Questa dimensione genera apprezzamento verso il dialogo rispettoso degli altri, desiderio di capirli e sforzi per includere i gruppi marginalizzati. Ciò enfatizza la capacità di interagire con gli altri attraverso le differenze, in modi che sono aperti, appropriati ed efficaci. Il termine interazioni aperte significa relazioni in cui tutti i partecipanti dimostrano sensibilità, curiosità e volontà di impegnarsi con gli altri e assumere le loro prospettive. Il termine appropriate si riferisce ad interazioni che rispettano le norme culturali di ambedue le parti. Nella comunicazione efficace infine tutti i partecipanti sono capaci di farsi comprendere e di comprendere gli altri.

Interagire in modo aperto efficace ed appropriato con le differenze culturali: un esempio

Jo ed Ai stanno collaborando ad un progetto scolastico con uno studente di un altro Paese: Mike. Gli studenti mettono a punto una video chat su una piattaforma web per fare un brainstorming, ma, al tempo convenuto per il meeting, non trovano Mike online. Quando, alcune ore più tardi, gli studenti fanno in modo di connettersi di nuovo sulla piattaforma web, Jo si lamenta del fatto che non essere riusciti a vedersi al primo incontro non è un buon inizio e si arrabbia quando non riceve alcuna spiegazione da Mike, che rimane silenzioso dall’altra parte della linea. A questo punto Ai dimostra le sue competenze globali, perché con successo depotenzia il conflitto. Sa che il silenzio viene usato in alcune culture come una strategia per gestire le aggressioni che si percepiscono e non è necessariamente un’ ammissione di colpevolezza o un segno di indifferenza. E’ anche consapevole che alcune persone si astengono dal parlare direttamente per paura di un contrasto che può offendere i sentimenti dell’altro e minacciare la loro relazione. Sospende così il suo giudizio intorno al comportamento di Mike e gli chiede gentilmente perché non l’hanno trovato online. Mike risponde che probabilmente si è trattato di un fraintendimento circa l’ora dell’appuntamento poiché il Paese di Jo e Ai ha spostato l’ora legale la notte prima, cosa che il suo Paese non ha fatto. Grazie all’intervento di Ai gli studenti hanno potuto ridere del piccolo incidente e cominciare a lavorare al loro progetto.

Dimensione 4. Agire per il benessere collettivo e lo sviluppo sostenibile

Questa dimensione si focalizza sul ruolo dei giovani come membri attivi e responsabili della società e si riferisce alla prontezza dei soggetti nel rispondere ad una situazione o problema locale, globale o interculturale. Questa dimensione riconosce che i giovani hanno molteplici ambiti di influenza che vanno dal personale- locale al digitale- globale. Le persone competenti creano opportunità per intraprendere azioni informate e riflessive e fanno sentire le loro voci. Intraprendere azioni può implicare difendere un compagno la cui dignità è a repentaglio, iniziare una campagna globale attraverso i media a scuola o diffondere un pensiero personale sulla crisi dei rifugiati attraverso i social media. Le persone globalmente competenti sono impegnate a migliorare le condizioni di vita delle loro comunità ed anche a costruire un mondo più giusto, pacifico, inclusivo ed attento all’ambiente.

Questa dimensione si focalizza sul ruolo dei giovani come membri attivi e responsabili della società e si riferisce alla prontezza dei soggetti nel rispondere ad una situazione o problema locale, globale o interculturale. Questa dimensione riconosce che i giovani hanno molteplici ambiti di influenza che vanno dal personale- locale al digitale- globale. Le persone competenti creano opportunità per intraprendere azioni informate e riflessive e fanno sentire le loro voci. Intraprendere azioni può implicare difendere un compagno la cui dignità è a repentaglio, iniziare una campagna globale attraverso i media a scuola o diffondere un pensiero personale sulla crisi dei rifugiati attraverso i social media. Le persone globalmente competenti sono impegnate a migliorare le condizioni di vita delle loro comunità ed anche a costruire un mondo più giusto, pacifico, inclusivo ed attento all’ambiente.

Agire per il benessere collettivo e lo sviluppo sostenibile: un esempio

Un gruppo di studenti decide di iniziare una campagna di consapevolezza ambientale sui modi con cui la loro scuola contribuisce allo spreco ed all’inquinamento locale e globale. Con l’aiuto dei loro insegnanti organizzano una serie di conversazioni su come ridurre lo spreco ed il consumo di energia. Inoltre predispongono e distribuiscono in modo strategico poster informativi che aiutino gli studenti a fare scelte migliori quando acquistano e scartano. Inoltre collaborano con i rappresentanti degli studenti e gli amministratori della scuola per introdurre, fra gli obiettivi della scuola, l’uso di cassoni di riciclaggio e l’assunzione di strategie per la conservazione dell’energia.

I 4 PILASTRI DELLA COMPETENZA GLOBALE: CONOSCENZE, ABILITA’, ATTITUDINI E VALORI

Le quattro dimensioni della GC sono supportate da quattro fattori inseparabili: conoscenze, abilità, attitudini e valori. Per esempio, l’esame di un problema globale richiede la sua conoscenza, l’abilità di trasformare questa consapevolezza in una consapevolezza più profonda, e l’attitudine ed i valori per riflettere sul tema da molteplici prospettive, tenendo a mente l’interesse di tutte le parti coinvolte.

Un’educazione efficace alla GC dà agli studenti l’opportunità di mettere in moto ed usare le quattro dimensioni insieme, quando scambiano le loro idee su un tema globale dentro e fuori la scuola o interagiscono con persone di background culturali differenti. Ad esempio impegnandosi in discussioni, mettendo in dubbio i diversi punti di vista, chiedendo spiegazioni o identificando direzioni ulteriori per analisi più profonde o azioni.

Una comunità scolastica che desidera sviluppare la GC dovrebbe focalizzarsi su chiari e gestibili obiettivi di apprendimento. Questo significa impegnare tutti gli educatori a riflettere sull’insegnamento di argomenti che siano significativi a livello globale, sui tipi di competenze che rinforzano una comprensione più profonda del mondo e facilitano interazioni rispettose in contesti multiculturali e sulle attitudini ed i valori che guidano un apprendimento autonomo e ispirano azioni responsabili.

Questa sezione offre una descrizione generale dei contenuti di queste 4 dimensioni che sono necessarie agli individui per essere globalmente competenti. I politici, i dirigenti scolastici e gli insegnanti possono fare riferimento a questa sezione per costruire strategie al fine di definire e valutare le GC. Tuttavia questa descrizione non pretende di essere definitiva o onnicomprensiva (altre prospettive possono porre maggiore enfasi su altri aspetti, quali l’inquadramento dei problemi o la gestione delle emozioni), La definizione e la assunzione come obiettivi di capacità ed attitudini dovrebbe anche essere adattata al contesto nel quale la scuola opera.

1° pilastro: conoscenza del mondo e di altre culture

La GC è supportata sia dalla conoscenza di temi globali che influenzano la vita a livello locale ed a livello mondiale, sia dalla conoscenza interculturale, cioè il sapere sulle somiglianze, differenze e relazioni fra le culture. Questa conoscenza aiuta le persone a sfidare stereotipi e fraintendimenti su altri Paesi e altri popoli e ad opporsi, così, all’intolleranza ed a una rappresentazione ipersemplificata del mondo.

La GC è supportata sia dalla conoscenza di temi globali che influenzano la vita a livello locale ed a livello mondiale, sia dalla conoscenza interculturale, cioè il sapere sulle somiglianze, differenze e relazioni fra le culture. Questa conoscenza aiuta le persone a sfidare stereotipi e fraintendimenti su altri Paesi e altri popoli e ad opporsi, così, all’intolleranza ed a una rappresentazione ipersemplificata del mondo.

Temi globali sono quelli che coinvolgono tutti indipendentemente dalla nazione o dal gruppo sociale. Vanno dal commercio alla povertà, ai diritti umani, alla geopolitica e all’ambiente. I temi globali rivelano come le differenti regioni del mondo siano interconnesse, facendo luce sulle diversità e le somiglianze fra le diverse esperienze. Per esempio, l’inquinamento che si registra in un posto colpisce la fascia di ozono anche altrove, le inondazioni in aree agricole rovinano non solo l’ambiente e le economie locali ma colpiscono anche i mercati in altre parti del mondo e causano ondate di immigrazione. I temi globali sono anche temi locali; sono locali nella loro portata, ma le comunità locali ne fanno esperienza in modi diversi.

Poiché i temi globali emergono quando interessi ecologici e socioeconomici attraversano i confini, i problemi (le situazioni) interculturali sorgono dall’interazione di popoli con background culturali diversi. In questa interazione il modo di pensare, credere, sentire ed agire degli uni sono interpretati dagli altri. Il processo può essere agevole, se non vi sono grandi differenze fra le culture e gli individui sono pronti a conoscere le differenze e ad accettarle. Ma le interazioni interculturali possono anche fronteggiare una cattiva comunicazione e comprensione. Nel peggiore dei casi questi fraintendimenti degenerano in stereotipi negativi discriminazione e conflitti violenti. Più che in altri domini del sapere,la GC richiede di impegnarsi su temi controversi Più che in altri domini del sapere,la GC richiede di impegnarsi su temi controversi Le scuole possono offrire uno spazio sicuro in cui gli studenti possono esplorare temi globali complessi e controversi che incontrano nei media e nella propria esperienza.

La lista di temi rilevanti globali o interculturali che possono essere presentati ai bambini ed ai giovani nelle scuole è lunga. Ci sono stati recenti tentativi di sistematizzare questi complessi gruppi di temi in una sequenza coerente di lezioni e materiali di apprendimento per ogni livello del curriculo.

Un curriculo dovrebbe prestare attenzione ai seguenti quattro ambiti di conoscenza:

- cultura e relazioni interculturali,

- sviluppo socioeconomico ed interdipendenza,

- sostenibilità ambientale,

- istituzioni globali, conflitti e diritti umani.

L’insegnamento di questi quattro ambiti dovrebbe illustrare le differenze fra le opinioni e le prospettive, mettendo in discussione concetti come “verità” e “informazione”. Per esempio, mentre esamina le diseguaglianze economiche del mondo, l’insegnante può spiegare che ci sono diverse interpretazioni di ciò che lo sviluppo implica e significa, incitando gli studenti a misurare lo sviluppo secondo diversi sistemi di misura.

- Il primo ambito chiave della conoscenza per le GC è relativa alle molteplici espressioni di cultura e relazioni interculturali come linguaggio, arte, conoscenza, tradizioni e norme. Acquisire conoscenza in questo ambito può aiutare i giovani a diventare consapevoli della propria identità culturale, a capire le differenze e somiglianze fra e dentro le culture ed infine incoraggiarli a valutare l’importanza di proteggere le differenze culturali e le diversità. Quando si impegnano ad apprendere sulle altre culture e sulle differenze fra gli individui, gli studenti iniziano a riconoscere molteplici complesse identità e ad evitare di classificare le persone attraverso singoli segni di identità: nero, bianco, donna, povero. Gli studenti possono acquisire conoscenza in questo dominio riflettendo sulla propria identità culturale e su quella dei pari, analizzando stereotipi comuni verso la gente nella loro comunità o studiando casi che illustrano o conflitti o integrazioni di successo fra differenti comunità.

- Il secondo ambito, quello dello sviluppo socio-economico e dell’interdipendenza fanno riferimento allo studio di modelli di sviluppo in differenti regioni del mondo, con un focus sui legami e le interdipendenze fra le società e le economie.Gli studenti possono analizzare a differenti livelli di complessità ed in modi appropriati le molte forme della globalizzazione, come le migrazioni internazionali, la produzione transnazionale, i marchi e le tecnologie globali. Facendo così, gli studenti possono cominciare a rendersi conto di come i processi locali, nazionali e globali congiuntamente definiscono i modelli di sviluppo dei paesi e le diseguaglianze fra le opportunità disponibili per i diversi individui.

- Il terzo ambito si riferisce all’esigenza che gli studenti abbiano un solido fondamento sulle questioni dell’ambiente per promuovere e supportare la sostenibilità. Svolgere attività nell’ambito della sostenibilità ambientale li aiuta a comprendere i complessi sistemi e le politiche coinvolti nel bisogno e nell’uso delle risorse naturali.

- Il quarto ambito di conoscenze relativo alle GC si focalizza sulle istituzioni formali e non formali che supportano le relazioni pacifiche fra i popoli ed il rispetto dei diritti umani fondamentali Gli studenti possono apprendere come sono state fondate istituzioni globali come l’ ONU, possono riflettere sulla contestata natura del governo globale in un mondo con relazioni di potere molto sbilanciate, possono passare in rivista cause e soluzioni degli attuali storici conflitti fra Paesi, etnie o gruppi sociali ed infine possono esaminare gli spazi e le opportunità esistenti per i giovani di giocare un ruolo attivo nella società, di prendersi responsabilità e di esercitare i propri diritti. Acquisire una conoscenza approfondita in questo campo serve ai giovani per sviluppare valori come pace, non discriminazione, eguaglianza, giustizia, non violenza, tolleranza e rispetto.

2° pilastro: competenze per capire il mondo e per agire

Le competenze globali si costruiscono anche sulla base di specifiche capacità cognitive, di comunicazione e socio-emozionali, che significa capacità di sviluppare un modello di pensiero complesso e ben organizzato (nel caso di capacità cognitive) o di comportamento, per ottenere un particolare obiettivo. La GC richiede numerose capacità (skills) incluso il ragionare utilizzando l’informazione e la comunicazione in un contesto interculturale, assumere delle prospettive, risolvere i conflitti ed essere capaci di adattarsi.

Le competenze globali si costruiscono anche sulla base di specifiche capacità cognitive, di comunicazione e socio-emozionali, che significa capacità di sviluppare un modello di pensiero complesso e ben organizzato (nel caso di capacità cognitive) o di comportamento, per ottenere un particolare obiettivo. La GC richiede numerose capacità (skills) incluso il ragionare utilizzando l’informazione e la comunicazione in un contesto interculturale, assumere delle prospettive, risolvere i conflitti ed essere capaci di adattarsi.

Gli studenti dotati di GC sono capaci di ragionare con informazioni provenienti da differenti fonti quali libri di testo, pari, adulti, media digitali e tradizionali. Possono autonomamente identificare i loro bisogni di informazione e selezionare appositamente le fonti sulla base della loro rilevanza ed affidabilità.Usano un approccio logico, sistematico e sequenziale per esaminare le informazioni in un testo o in un altro tipo di media esaminando connessioni e discrepanze. Possono valutare il valore, la validità e la affidabilità di qualsiasi materiale sulla base della sua consistenza interna e la sua consistenza con le evidenze ed il sapere e l’ esperienza di ciascuno. Gli studenti con GC si pongono domande e riflettono sulle ragioni, gli scopi ed i punti di vista degli autori delle fonti, sulle tecniche usate per attrarre l’attenzione, sull’uso delle immagini, dei suoni e del linguaggio per trasmettere il significato e sulle diverse interpretazioni possibili fornite da soggetti diversi.

Gli studenti con GC sono capaci di comunicare in modo efficace e rispettoso con persone che hanno background differenti. La comunicazione efficace richiede di essere capaci di esprimersi in modo chiaro, sicuro e senza trascendere, anche quando si esprime un profondo disaccordo. La comunicazione rispettosa richiede di capire le aspettative e le prospettive dei diversi uditori ed utilizzare questa comprensione per andare incontro ai bisogni di chi ascolta. La comunicazione rispettosa controlla e chiarifica i significati delle parole e delle frasi, quando ci si impegna in un dialogo interculturale. Parlare più di una lingua è chiaramente un bene per una efficace comunicazione interculturale. Una comunicazione gradevole in un contesto interculturale facilita anche l’ascolto attivo; ciò significa guardare non solo a ciò che si sta dicendo ma anche a come lo si dice, attraverso l’uso della voce ed il linguaggio del corpo che la accompagna. Gli studenti competenti sono abili oratori che sanno usare la voce ed il linguaggio del corpo in modo efficace; quando discutono di problemi globali esprimono e motivano una personale opinione e persuadono gli altri a seguire un particolare percorso di azione.

Assumere prospettive si riferisce alle competenze sociali e cognitive di cui gli individui abbisognano per capire ciò che gli altri pensano e sentono. E’ la capacità di identificare ed assumere punti di vista in conflitto, di “mettersi nei panni di qualcun altro”: ciò comporta non solo immaginare il punto di vista di un altro, ma anche capire come varie prospettive si relazionano le une con le altre Capire le prospettive degli altri facilita interpretazioni più mature e tolleranti della differenze fra i gruppi.

Gli studenti con GC si approcciano ai conflitti in un modo costruttivo riconoscendo che è un processo che va gestito piuttosto che cercare di negarlo. Prendere parte attiva nella gestione e soluzione dei conflitti richiede ascolto e ricerca di soluzioni comuni. I modi possibili di indirizzare i conflitti sono: analizzare i problemi, i bisogni e gli interessi chiave (potere, riconoscimento del merito, divisione del lavoro, equità), identificare le origini del conflitto e le prospettive di quelli che vi sono coinvolti, riconoscere che le parti possono differire quanto a status o potere, identificare le aree di accordo e disaccordo, collocare il tutto in un’altra cornice, gestire e regolare le emozioni, interpretare i cambiamenti nelle emozioni e nelle motivazioni sottese proprie e degli altri, avere a che fare con lo stress, l’ansietà e l’insicurezza proprie e degli altri, decidere le priorità relativamente ai bisogni ed agli obiettivi, decidere sui possibili compromessi e sulle circostanze in cui raggiungerli. Tuttavia i modi per gestire e risolvere i conflitti possono variare a seconda delle aspettative delle società; così non tutti sono d’accordo sui passi sopra delineati.

Adattabilità si riferisce all’abilità di adattare pensieri e comportamenti al contesto culturale prevalente o di riconoscere situazioni e contesti che potrebbero presentare nuove domande o sfide. Gli individui che acquisiscono questa competenza sono capaci di maneggiare i sentimenti relativi agli shock culturali come frustrazione, stress ed alienazione in situazioni ambigue causate da nuovi ambienti. Chi apprende in modo adattabile può più facilmente sviluppare relazioni personali di lungo termine con gente di altre culture e rimanere resilienti in circostanze mutate.

Integrare temi globali ed interculturali nel curriculo

La ricerca sulla educazione globale tende a focalizzarsi sui corsi di “studi sociali” e di lingue straniere, spesso nei livelli superiori. Però i temi locali, globali e multiculturali che gli studenti dovrebbero studiare per assumere responsabilità ed agire in proposito passano attraverso tutti i livelli di studio e tutte le discipline. Perché l’educazione globale passi dall’astrazione all’azione, molti raccomandano di integrare i temi e gli argomenti globali negli argomenti esistenti In pratica, alcune nazioni stanno avendo un approccio duplice per il quale i contenuti di conoscenza relativi alla GC sono sia integrati nel curriculo esistente, che insegnati in specifiche materie e corsi (per esempio Educazione ai diritti umani). Gli studenti possono giungere a capire i temi locali, globali ed interculturali attraverso le diverse età cominciando dall’infanzia, qualora tali temi siano presentati in modi adeguati al loro sviluppo.

Il modo in cui l’insegnante colloca un argomento nel curriculo può contribuire in modo significativo alla creazione di GC. Predisponendo un argomento da approfondire con i suoi studenti, l’insegnante può prendere in considerazione il modo in cui esso si indirizza alle dinamiche locali e globali e approfondirlo può aiutare gli studenti a comprendere ampi modelli globali e l’impatto sul loro ambiente locale. Per esempio un insegnante di matematica potrebbe invitare gli studenti a decidere se le funzioni esponenziali o lineari sono adatte a misurare la crescita demografica mondiale o un insegnante di musica può analizzare quanto oggi l’hiphop si esprima in modi differenti in giro per il mondo.

Per evitare il rischio che l’educazione globale diventi un curriculo piglia tutto, gli insegnanti devono avere idee chiare circa i temi globali ed interculturali sui quali vogliono che gli studenti riflettano. Gli insegnanti hanno bisogno di ricercare argomenti in modo collaborativo e di pianificare attentamente il curriculo, dando agli studenti molteplici possibilità di imparare intorno ad un insieme fondamentale di argomenti che crescano di complessità per tutto il periodo della loro istruzione. Le comunità professionali di apprendimento possono essere molto efficaci nell’impegnare tutti gli insegnanti e nel facilitare la collaborazione e l’apprendimento fra pari. Per esempio Lee ed altri mostrano che insegnanti altamente motivati in Tailandia hanno seguito un corso di GC promosso dal Ministero dell’Educazione e quindi hanno creato comunità professionale di apprendimento nelle loro scuole, per impegnare altri insegnanti, aiutarli ad integrare argomenti globali ed interculturali nei loro corsi e per promuovere progetti a livello di scuola.

L’insegnamento sulle culture minoritarie in differenti aree di studio richiede attenzione circa i contenuti dei profili dei diversi gruppi etnici e razziali. I curriculi dovrebbero promuovere l’integrazione di altri popoli, luoghi e prospettive nel lavoro di ogni giorno delle classi nel corso dell’anno, piuttosto che usare un approccio da turista che offra agli studenti solo un’occhiata superficiale sulla vita in altri paesi nel presente e nel passato./

Anche i libri di testo ed altri materiali possono distorcere le differenze etniche e culturali. Gli insegnanti ed i loro studenti dovrebbero anche analizzare criticamente i loro libri di testo ed i materiali che usano e se necessario compensare la loro inadeguatezza.

Connettere argomenti globali ed interculturali alla realtà, ai bisogni ed al contesto dei gruppi di apprendimento è un approccio metodologico efficace per renderli importanti per gli adolescenti.

La gente impara meglio e si impegna di più quando i contenuti la riguardano e quando si possono vedere i parallelismi fra i temi globali ed il proprio immediato contesto. Per esempio gli studenti possono diventare consapevoli dei rischi relativi al cambio climatico studiando gli effetti che i fenomeni naturali hanno sulla loro comunità. Capitalizzare l’esperienza locale e l’esperienza dei giovani in modo culturalmente responsabile è particolarmente importante quando si insegna a giovani meno privilegiati o immigrati.

3° pilastro: attitudini all’apertura e al rispetto verso persone provenienti da contesti culturali diversi e apertura mentale alla globalità

La GC è sostenuta da disposizioni fondamentali ovvero attitudini. Attitudine si riferisce alla disposizione mentale che un individuo adotta verso una persona, un gruppo, una istituzione, un tema un comportamento un simbolo. Questa disposizione mentale integra credenze, valutazioni, sentimenti e tendenze a comportarsi in un modo determinato. Un comportamento improntato alla GC richiede una attitudine all’apertura verso le persone con altri background culturali, al rispetto per le differenze culturali ed una consapevolezza globale del fatto di essere cittadino del mondo con impegni ed obblighi verso il pianeta e gli altri, indipendentemente dal proprio particolare background culturale o nazionale Tali attitudini possono essere rinforzate esplicitamente attraverso un insegnamento partecipato o centrato sull’allievo ed anche implicitamente attraverso un curriculo caratterizzato da pratiche corrette e da un clima di scuola che sia accogliente per tutti gli studenti.

L’apertura verso persone provenienti da altri background culturali comporta sensibilità, curiosità e voglia di impegnarsi con altre persone ed altre prospettive a livello mondiale. Richiede una volontà attiva di ricercare e di abbracciare le opportunità di impegnarsi con persone di altri background culturali, di scoprire ed apprendere le loro prospettive culturali e come interpretano fenomeni famigliari e non, nonché le loro convenzioni linguistiche e culturali. Un’altra importante caratteristica di chi impara in modo aperto è la volontà di sospendere i propri valori culturali, credenze e comportamenti quando si interagisce con gli altri e di non credere che essi siano i soli corretti. La attitudine all’ apertura verso la diversità culturale deve essere distinta dal semplice fatto di essere interessato a collezionare esperienze esotiche per il proprio esclusivo piacere o beneficio. Piuttosto l’apertura interculturale viene dimostrata attraverso la volontà di impegnarsi, cooperare ed interagire su una posizione di parità con coloro che hanno affiliazioni culturali differenti dalle proprie.

Il rispetto consiste in uno sguardo positivo o nella stima verso qualcuno o qualcosa, sulla base della buona opinione del loro valore. In questo quadro, il rispetto presuppone la dignità di tutti gli esseri umani e il loro inalienabile diritto a scegliere le loro affiliazioni, credenze, opinioni o pratiche. Essere rispettosi delle differenze culturali non richiede di minimizzare o ignorare le differenze profonde e significative che potrebbero esistere fra se stessi e gli altri, né richiede di essere d’accordo con le credenze degli altri, di adottarle o di convertirvisi. Il rispetto per gli altri ha limiti che sono stabiliti dai principi della umana dignità. Per esempio non dovrebbe essere accordato rispetto a credenze, opinioni o stili di vita e pratiche che minino o violino la dignità degli altri. Il concetto di rispetto dovrebbe essere distinto da quello di tolleranza. La tolleranza può, in certi contesti, semplicemente sopportare la differenza. Rispetto è un concetto meno ambiguo e più positivo. E’ basato sul riconoscimento della dignità dei diritti e della libertà degli altri, in una relazione di eguaglianza.

Mentalità globale è definita come “una visione del mondo nella quale vediamo noi stessi connessi con la comunità mondiale e ci sentiamo responsabili per i suoi membri”. Una persona così caratterizzata si preoccupa per gli altri che vivono in altre parti del globo, così come sente la responsabilità morale di migliorare le condizioni degli altri, indipendentemente dalla distanza o dalla differenza culturale. Ha a cuore le generazioni future e così agisce in modo da preservare l’integrità ambientale del pianeta. Esercita la sua azione e la sua voce pur con la consapevolezza critica del fatto che altri potrebbero avere una visione differente di ciò di cui l’umanità abbisogna, è aperto a riflettervi ed a cambiare la sua visione, quando conosce prospettive diverse. Piuttosto che pensare che tutte le differenze possono essere eliminate, lotta per creare gli spazi per vivere con dignità in modi differenti.

Pedagogie per promuovere le competenze globali

Diverse pedagogie centrate sullo studente possono aiutare gli studenti a sviluppare senso critico in relazione ai problemi globali, comunicazione rispettosa, capacità di gestire i conflitti, capacità di assumere prospettive ed adattabilità.

Il Project work cooperativo basato sul gruppo può migliorare le capacità di ragionamento e collaborazione. Prevede infatti compiti basati su argomenti o temi adatti per vari livelli ed età, nei quali gli obiettivi ed i contenuti sono negoziati fra tutti i partecipanti e chi apprende deve creare i propri materiali che vengono presentati e valutati assieme. Per cooperare efficacemente le persone che apprendono devono sentirsi sicure e a loro agio e gli obiettivi debbono essere chiaramente definiti. Coloro che partecipano a compiti cooperativi comprendono subito che, per essere efficienti, devono essere rispettosi, attenti, onesti ed empatici. I project work possono davvero unire gli studenti al di la dei confin. Per esempio Global Cities ha creato un programma di scambio digitale –Global Scholar– attraverso il quale a studenti di 26 nazioni viene data l’opportunità di lavorare in una e-classe intorno al mondo; Harvard Project Zero ha collegato studenti di 57 nazioni.

Gli studenti possono dare voce a differenze, pregiudizi e credenze culturalmente determinate attraverso discussioni organizzate in classe. Per stimolare la discussione l’insegnante generalmente usa un video clip che stimoli il pensiero, oppure una immagine o un testo Gli studenti possono presentare prove a supporto, commentare ed esprimere i loro punti di vista. La discussione di classe è per natura uno sforzo interattivo ed i dialoghi riflessivi generano un ascolto proattivo e la capacità di rispondere alle idee esposte dai pari. Scambiando idee in classe, gli studenti imparano che non c’è una sola risposta giusta ad un problema che deve essere memorizzata e presentata, apprendono a capire le ragioni per cui gli altri hanno visioni differenti e diventano capaci di riflettere sulle origini delle proprie credenze.

I dibattiti strutturati costituiscono uno specifico format di discussione in classe usati sempre di più nella istruzione superiore ed all’università, come un modo per innalzare la consapevolezza degli studenti su temi globali ed interculturali e per permettere loro di praticare le loro capacità di comunicazione ed argomentazione. In questo format agli studenti si danno istruzioni per far parte di un gruppo che sostiene o contraddice un punto di vista in discussione – ad esempio se Internet debba essere censurato oppure se ospitare una Olimpiade sia un buon investimento. E’ spesso utile per uno studente sostenere opinioni diverse dalle proprie.

Service Learning è un altro strumento che può aiutare gli studenti a sviluppare numerose competenze globali attraverso l’esperienza di vita reale. Esso richiede di partecipare ad attività organizzate basate su cio che si è imparato in classe e che vadano a beneficio della comunità. Dopo le attività, agli studenti si richiede di riflettere criticamente sulla loro esperienza di servizio al fine di ottenere una maggiore comprensione dei contenuti del corso e di valorizzare il senso del loro ruolo nella società in relazione a temi civici, sociali, economici e politici. Service Learning è fortemente legato al curriculo e differisce sia da altri tipi di esperienze educative nella comunità che dal volontariato Attraverso Service Learning gli studenti non solo “servono per imparare” il che è apprendimento applicato, ma anche “imparano per servire”.

L’approccio Story Circle è stato usato in molte classi nel mondo per fare praticare agli studenti le loro competenze interculturali, incluso il rispetto, l’empatia e l’ autoconsapevolezza culturale. Gli studenti in gruppi di 5 o 6 a turno condividono una storia di 3 minuti basata su specifici suggerimenti come ”Parlaci della tua prima esperienza quando hai incontrato qualcuno diverso da te”. Dopo che tutti gli studenti del gruppo hanno condiviso le loro esperienze gli studenti a turno condividono i più significativi passi dei racconti in una attività di flash back.

Altri tipi di impegni interculturali prevedono simulazioni, interviste, giochi di ruolo ed altri giochi on line (v. Anna Lindh Foundation, 2017; Berardo and Deardorff, 2012; Council of Europe, 2015; Fantini, 1997; Seelye, 1996; Storti, 2017; Stringer and Cassiday, 2009).

4° pilastro: Valorizzazione della dignità umana e delle diversità

I valori vanno al di là delle attitudini, trascendono oggetti o situazioni specifici. Sono convinzioni più generali che inducono a lottare per raggiungere determinati obiettivi, sono comportamenti o modi di essere che si considerano preferibili a qualsiasi altra alternativa. In questo modo i valori servono come principi e criteri che le persone usano sia consciamente che inconsciamente nei propri giudizi. I valori indicano qualità normative e prescrittive rispetto a ciò che si dovrebbe fare o pensare in differenti situazioni. Per questo motivano certi comportamenti ed attitudini. Per esempio le persone che considerano l’indipendenza un valore importante si ribellano se la loro indipendenza viene minacciata, si disperano quando perdono la speranza di tutelarla e sono felici quando possono goderne.

I valori vanno al di là delle attitudini, trascendono oggetti o situazioni specifici. Sono convinzioni più generali che inducono a lottare per raggiungere determinati obiettivi, sono comportamenti o modi di essere che si considerano preferibili a qualsiasi altra alternativa. In questo modo i valori servono come principi e criteri che le persone usano sia consciamente che inconsciamente nei propri giudizi. I valori indicano qualità normative e prescrittive rispetto a ciò che si dovrebbe fare o pensare in differenti situazioni. Per questo motivano certi comportamenti ed attitudini. Per esempio le persone che considerano l’indipendenza un valore importante si ribellano se la loro indipendenza viene minacciata, si disperano quando perdono la speranza di tutelarla e sono felici quando possono goderne.

La valorizzazione della dignità umana e delle differenze culturali contribuisce alla GC poiché costituisce filtri critici attraverso i quali gli individui leggono l’informazione su altre culture e decidono come impegnarsi con gli altri e con il mondo. Coloro che coltivano questi valori diventano più consapevoli di se stessi e di quelli che li circondano e sono fortemente motivati a lottare contro l’esclusione, l’ignoranza, la violenza, l’oppressione e la guerra.

L’educazione ha una profonda influenza sui valori degli individui. Durante il periodo scolastico i giovani si formano abiti mentali, convinzioni e principi che conserveranno per tutta la vita. Ecco perché è cruciale riflettere sul tipo di educazione che “coltiva l’umanità” al meglio (Nussbaum, 1997). Una educazione che incoraggia a valorizzare la dignità, i diritti umani e la diversità, enfatizza gli elementi che uniscono le persone nel mondo piuttosto che i temi che le dividono; offre esperienze di apprendimento che mettono gli studenti in condizione di vedere il mondo da molte diverse prospettive, rendendoli capaci di esaminare le proprie idee e credenze e le norme e le tradizioni della loro società; incoraggia le persone a capire il significato delle sofferenze altrui ed enfatizza l’importanza di ragionevoli attente argomentazioni, di analisi logiche, di autoanalisi e del perseguimento della verità e della obiettività.

Mentre i più sono d’accordo sul fatto che l’educazione debba aiutare gli studenti a formarsi come esseri umani che hanno a cuore gli altri e li rispettano, decidere quali siano i valori che i sistemi educativi debbano promuovere è ancora oggetto di dibattito. Non è facile identificare un nucleo centrale di diritti che siano universalmente validi ed interpretati nello stesso modo ovunque ed in ogni circostanza, poiché le istituzioni morali e sociali variano a seconda delle culture e dei contesti storici.

L’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo descrive gli elementi costitutivi di un nucleo minimo di diritti che può guidare l’educazione a livello mondiale: “Tutti gli esseri umani sono nati liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e coscienza e dovrebbero agire gli uni verso gli altri in uno spirito di fratellanza”

L’articolo definisce due elementi fondamentali della dignità umana: il primo è che ogni essere umano possiede un valore intrinseco solo per il fatto di essere un essere umano, il secondo è che questo valore dovrebbe essere riconosciuto e rispettato dagli altri e che certe forme di trattamento da parte di altri non sono coerenti con il rispetto per il suo valore intrinseco. Gli individui hanno una precisa obbligazione morale a trattarsi, gli uni con gli altri, con modi caratterizzati da limiti inviolabili. Condividere questo valore spesso significa aiutare gli altri a proteggere ciò che è più importante per loro nella vita.

Il rispetto del diritto fondamentale della dignità umana è spesso associato alla salvaguardia nei confronti delle discriminazioni.

- Clapham (2006) ha suggerito che l’uguaglianza dei diritti fondamentali e della dignità dell’uomo ha quattro aspetti:

- la proibizione di tutti i tipi di trattamenti inumani, dell’ umiliazione o della degradazione delle persone;

- l’assicurazione della possibilità di scelta individuale e delle condizioni per la autorealizzazione e l’autonomia di ciascun individuo;

- il riconoscimento che la protezione della identità di gruppo o di cultura può essere essenziale per la protezione della dignità umana;

- la creazione delle condizioni necessarie per tutti di avere soddisfatti i propri bisogni essenziali.

Martha Naussbaum ha affermato che una società minimamente giusta deve tentare di alimentare e supportare un nucleo centrale di “capacità” di base, definite come capacità di scelta e d’azione (ad esempio essere al sicuro da assalti violenti, essere capaci di immaginare, pensare e ragionare, essere capaci di amare, dolersi, di provare le esperienze di nostalgia, gratitudine o rabbia giustificata, etc). Persone provenienti da tradizioni molto differenti, con concezioni del bene molto diverse possono essere d’accordo di considerare queste “capacità” essenziali come base necessaria per condurre una buona vita.

Un punto controverso riguarda le radici occidentali del concetto di dignità umana e la predominanza occidentale nella discussione e nella definizione dei diritti umani. Tuttavia, profonde riflessioni sulla dignità umana si trovano in parecchi altri Paesi e in culture diverse. Per esempio il concetto di Ubuntu degli indigeni africani ha un rapporto stretto con la concettualizzazione di dignità umana nella filosofia occidentale. Ubuntu generalmente viene tradotto con benevolenza ed umanità ed il suo significato sottolinea il rispetto per la dignità umana e il passaggio dal confronto alla conciliazione (Mogkoro, 1995)

I punti di vista delle diverse culture sulla Competenza Globale

La letteratura, le teorie ed i quadri di riferimento concernenti la GC provengono principalmente dal contesto culturale occidentale euro-americano Tuttavia concetti correlati esistono in molti altri Paesi e culture a livello mondiale. Una interessante prospettiva in questo senso emerge in Sud Africa con il nome di Ubuntu. C’è molta letteratura intorno all’Ubuntu, termine presente nel proverbio zulu “Umuntu Ngumuntu Ngabantu” che significa “ Io sono quello che sono per merito di ciò che siamo tutti». Questo concetto di Ubuntu può essere usato per illustrare una identità collettiva come empatia, connessione, umiltà e compassione. Vi sono altri concetti simili nelle culture indigene della Malesia e delle Ande. Identità collettiva, relazioni e contesto diventano tutti importanti elementi di sottolineatura in altri discorsi culturali sulla GC. Sintetizzando alcuni temi cruciali in differenti culture sui temi della GC, Deardoff ha notato i seguenti elementi chiave: rispetto, ascolto, capacità di adattamento, costruzione di relazioni, visione da molteplici prospettive, autoconsapevolezza ed umiltà culturale.

Anche se il contesto culturale varia, il valore centrale del rispetto della dignità umana è sufficientemente robusto da sfidare la legittimazione di un vasto arco di sistemi che abusano del loro potere nei confronti di individui o gruppi. Abusi di potere nei confronti di individui vulnerabili non sono prerogativa di regioni travolte dalla guerra o di stati vulnerabili. Possono succedere ovunque: vicinati, uffici o scuole. Le scuole in particolare sono luoghi in cui la dignità umana assume un significato concreto, poiché ogni studente merita un trattamento giusto, uguali opportunità e dignità.

La discriminazione a scuola si realizza attraverso commenti xenofobi, bullismo, segregazione e scontri fisici. La discriminazione può essere anche meno evidente, ma tuttavia presente in stereotipi, timore degli altri e reazioni inconsce o marginalizzazione di certi gruppi. Insegnare ai giovani ad usare i diritti umani come quadro di riferimento per il loro comportamento può permettere loro di smontare stereotipi, prevenzioni e discriminazioni e di migliorare l’ambiente scolastico e le relazioni sociali nella comunità a cui la scuola appartiene.

Rispettare i diritti umani fondamentali e la dignità è nella maggior parte dei casi compatibile con il rispetto e la valorizzazione della diversità culturale. Gli studenti con GC dovrebbero non solo avere un’attitudine positiva verso le diversità culturali (l’attitudine di apertura e rispetto definita sopra), ma anche valutarla un bene per la società e un obiettivo desiderabile per il futuro. Tuttavia, valutare le diversità culturali ha certi limiti che sono determinati dalla inviolabilità dei diritti umani. La possibile tensione fra i due poli può essere superata stabilendo una gerarchia normativa fra i due: in caso di conflitto, i diritti umani sono più importanti delle diversità culturali.

Promuovere il valore della diversità culturale nelle pratiche educative comporta incoraggiare gli studenti a prendere iniziative per salvaguardare l’eredità culturale tangibile ed intangibile nel mondo; cosi come azioni per promuovere i diritti di tutti di abbracciare le proprie prospettive, visioni, credenze ed opinioni. Ciò significa anche inviare a tutti gli studenti il messaggio che la loro eredità culturale è importante ed arricchisce la società.

Valutare quanto gli studenti si interessano ai valori della dignità umana e della diversità culturale e li apprezzano è complesso e richiede un repertorio ampio di strategie di valutazione, che vanno da interviste o conversazioni, fino alle osservazioni di studenti in situazioni più o meno strutturate. Se valutare tali valori è al di là degli scopi di PISA 2018 sulla GC, si spera che l’inclusione di tali valori in questo framework stimoli un dibattito produttivo su come l’educazione possa sviluppare nei bambini un quadro etico di riferimento per l’assunzione di decisioni fondate sui diritti umani, pur nella diversità di credenze e valori. Riconoscere l’importanza dei valori in educazione non significa promuovere un modo uniforme e fisso di interpretazione del mondo, ma piuttosto implica dare agli studenti alcuni riferimenti essenziali per navigare in un mondo dove non tutti condividono la loro visione, ma ognuno ha il dovere di difendere i principi che permettono a persone differenti di coesistere e di stare bene.

Insegnare attitudini e valori relativi alla GC

Destinare tempo di insegnamento a uno specifico argomento che ha a che fare con problemi relativi ai diritti umani ed alla discriminazione è un passo importante per coltivare i valori della GC. Ma ancor di più si può ottenere applicando il principio del rispetto della dignità umana e della diversità culturale nei confronti degli altri. Per esempio, gli insegnanti possono usare esempi multietnici e multiculturali per illustrare principi e concetti generali o possono ricordare agli studenti i contributi dati da persone appartenenti a gruppi etnici diversi alla loro conoscenza collettiva ed alla qualità della loro vita. Gli insegnanti hanno bisogno di crearsi repertori di esempi di diverse culture, di sviluppare capacità di usarli correntemente ed in modo naturale in classe ed anche di acquisire sicurezza nel farlo.

I valori e le attitudini sono in parte comunicati attraverso il curriculo formale, ma anche attraverso i modi in cui educatori e strumenti interagiscono, come si mantiene la disciplina in classe e come vengono considerati i vari tipi di opinioni e comportamenti. Per esempio una lezione di storia sulla guerra civile USA può enfatizzare il valore della equità razziale, tuttavia, se l’insegnante in classe applica i provvedimenti disciplinari in modo più severo con le minoranze, comunica un sistema di valori contradditorio. E’ evidente che gli studenti assimileranno la cultura della classe più dei contenuti del curriculo. Perciò riconoscere l’influenza dell’ambiente della scuola e della classe sullo sviluppo dei valori degli studenti può aiutare gli educatori a diventare consapevoli degli effetti che il loro insegnamento può avere. Per esempio un insegnante può cambiare la distribuzione dei banchi se vuole incoraggiare l’integrazione razziale o di genere.